行政書士講座で、知らない人はいないであろうアガルート。

アガルートって実際どうなの?

評判よいの?

気になっている方が多いのではないでしょうか?

独学合格(2017年合格通知書)の私は、合格後にアガルートの入門総合カリキュラムフル(2021年)を受講させていただきました。

- 独学合格者目線

- 使用者目線

- 当ブログで5年以上(2024年2月現在)行政書士講座を研究。他社との比較目線

- 過去、少し教育関係に関わった経験から(高校地歴教員免許所持未更新)、教える側目線

など、他とは少し違う角度で分析。

X(旧Twitter)などSNSはじめ、冊子等、他のメディアで見聞きした、アガルート行政書士講座の良いところ、悪いところを徹底的に切っていきます。

かなり細かい話にまで踏み込んでいるため、長いです。

気になるところだけでも読んでみてください。

表面上のカタログスペックではわからない要素が多々見えてきます。

まず、最も気になるであろうアガルート行政書士講座の評判は全体的にどうであったのか?

やや好評よりの圧倒的好評。

100点満点で表すと75~85点といったところでしょう。

| 総評 | 良い口コミ | 悪い口コミ | |

|---|---|---|---|

| 合格率 | 好評 | 高い | 嘘くさい |

| テキスト | 好評 | 網羅性が高い フルカラーで見やすい 図表が多く使いやすい | 詰まりすぎで読みにくい どこが重要かわかり難い 量が多すぎてしんどい リンクが手作業 |

| 講師 | 圧倒的好評 | 圧倒的にわかりやすい 面白い、楽しい 豊村先生の講義を受けたいので受講 カリスマの講義はんぱねー | チャラい 資格によって品質に差がある |

| 講義 | 圧倒的好評 | わかりやすい 熱血講義 面白い | 使いまわし 最初からマーカー引いておいて 講義ごとに音量が違うのが辛い |

| アウトプット | やや好評 | 十分 多い | 少ない |

| サポート | やや好評 | 充実 | 不足 |

| 費用 | 賛否両論 | 安い | 高い |

| 合格特典 | 圧倒的好評 | 全額返金が魅力 | 返金前提の料金 |

| その他 | スマホ演習もできる(新機能) | スマホで講義しか見れない 教育訓練給付金制度が使えない |

無理やりまとめると、表のようになります。

本題にはいる前に、簡単な自己紹介をさせてください。

- 大学は経済学部出身で法律は行政書士試験で初学。

➡教員免許取得にあたり、憲法が必須だったような気がするが、ほぼ出席することなく単位をとってしまう。

➡教員免許は使うことなく未更新で絶賛放置中 - 2017年:行政書士試験に独学で合格。

➡合格通知と得点表 - 2018年:ライティング、マーケティング、コピー力など各種スキルアップのため当ブログを開始。

➡試行錯誤の末、行政書士試験関連以外の記事を全削除し現在へ至る。ブログタイトル「岡島家の四方山話」今はまったく「四方山(雑多な、色々な)」をしていないのは開設当初の名残。 - 2021年:おすすめするからには自分でも使ってみたいと、アガルート行政書士講座入門総合カリキュラムを受講。

➡合格済みで講座を受講するという、あほとしか言いようがない行動の結果、独学とのあまりの差に圧倒される。

合格率が高すぎ問題

アガルートの合格率は異常に高い。

| アガルート合格率 | 一般合格率 | |

|---|---|---|

| 2023年 | 56.11% | 13.98% |

| 2022年 | 56.1% | 12.1% |

| 2021年 | 42.1% | 11.8% |

| 2020年 | 67.2% | 10.7% |

| 2019年 | 72.7% | 11.5% |

| 2018年 | 46.7% | 12.7% |

高い合格率が魅力だという人がいる反面、「高すぎて嘘くさい」・「都合の良い数字を出しているに過ぎない」など否定的意見もあります。

確かに、全体の合格率に比べたら異常といえる高さ。

「うさんくさい」と感じるのも無理はない。

でも、他の講座と比べて異常値なのかな?

合格率を公表しているのは(2024年2月現在)3社しかありません。

その3社の合格率を比較してみましょう。

| アガルート | フォーサイト | LEC | |

|---|---|---|---|

| 2023 | 56.11 | ||

| 2022 | 56.1 | 54.1 | 48.8 |

| 2021 | 42.1 | 38.0 | 53.8 |

| 2020 | 67.2 | 41.3 | 45.7 |

| 2019 | 72.7 | 42.6 | |

| 2018 | 46.7 | 37.3 | |

| 2017 | 65.5 | 42.8 | 65.7 |

いかがでしょうか?個人的にはアガルートは確かに高いが、比べてみると飛びぬけて高いとは言えないのではないでしょうか?

もちろん、集計条件が同じであればの話です。

各社の集計方法や、合格実績など詳しく下記にて紹介しています。

そのうえで、こちらもご覧ください。

>>【アガルート行政書士講座の高すぎる合格率は嘘なのか??】

難しく考えなくても、予備校系が(半額の)格安講座や独学と同じ割合でしか合格できないのであれば、だれも高いほうを使いません。

直近数年だけではなく、予備校系が長く運営できるのは一定以上の成果を出していると考えるのが自然。

現実問題行政書士講座から撤退している企業もある。

価格以上の価値がないと淘汰される。

では高い合格率を出している講座の中身を細かく紐解いていきましょう。

テキストの評判、口コミは?【好評】

まずは、教材の根幹たるテキスト。

アガルートのテキストは入門総合カリキュラム・中上級総合カリキュラムで共通。

高い有用性、カバー率90%超

テキストの有用性は数値で証明されています。

カバー率といいまして、出題された問題の内容をどのくらい記載していたか?と考えてもらって差し支えありません。

| カバー率 | |

|---|---|

| 2022年 | 97.8% |

| 2021年 | 93.5% |

| 2020年 | 95.7% |

| 2019年 | 93.5% |

異常に高いことがわかると思います。

気を付けていただきたいのが、

- 法令科目のみの数値で、基礎知識(旧一般知識)は含まれていない。

- テキストのみではなく、単科講座、模擬試験等の記載も含まれている。

じゃあ、実際のテキストでどの程度解けたのか?

実際に検証。

>>【アガルート行政書士講座を独学合格者がガチ分析】テキスト編【カバー率90%超は真実か!?】

検証も対象試験も数年前のものですが、今も結論はほぼ変わりません。

直近の2023年試験も手元にある2021年テキスト(2020年発刊分)でかなり対応できてます。

アガルートのテキストの口コミにはどのようなものがあるか?

- 網羅性が高い

- フルカラーで見やすい

- 図表が多く使いやすい

- 詰まりすぎで読みにくい

- どこが重要かわかり難い

- 量が多すぎてしんどい

- リンクが手作業

フルカラーとはいえ、派手ではありません。

主張しすぎない感じの作り。

とはいえ、講義でマーカーを引くためかなり派手に仕上がります。

フォーサイトやユーキャンと比べると読みにくい。

どちらも画像を載せることは許諾を得ていないのできません。

ユーキャンは漫画を使い入りやすいテキスト。

フォーサイトはイラストを多用し、余白の多いテキストになっています。

読みやすいという点だけであれば、ユーキャンやフォーサイトに軍配が上がるでしょう。

ですが、情報量が圧倒的に違います。

アガルートの情報量で、同じような見やすさ特化のテキストにすれば、分厚さは3倍近くなるでしょう。

流石に辞書のようなテキストはうんざりしませんか?

当ブログに寄せられたメールの一説です。

おっしゃる通りユーキャンは集約型で180点を目指す講義。読みやすいテキストと 短時間の動画講義で、全体を素早く終わらせることができます。しかしその後の 演習と暗記に特化したテキストがありません。 ユーキャンを1ヶ月で終えてから、不足を補うため(以下略)

弊ブログの読者様よりのお便り(2022年合格)

ユーキャンもフォーサイトも【使い方を間違わなければ】優れた講座。

網羅的なアガルートをはじめとした予備校系とは使い方、対象者が違います。

読みやすく、わかりやすいが物足りなくなるテキストか、入りにくいが最後まで使えるテキストかの違い。

どちらにも、良し悪しがあります。

量が多くてしんどい・どこが重要かわからない

テキストだけを見れば、言いたくなるのわかります。

だから講義がある。

講義ではテキストの端から端まで解説していません。

重要なところを懇切丁寧に解説しています。

基本的には講義で触れているところが、まず覚えるべき内容です。

例外は講義で「ここはさらりと流してください」等の指示が出ます。

勉強が進んで必要を感じてから細かい点を読むのが正しい使い方。

テキストの内容をすべて覚える必要はありません。

そんなことをしていては終わりません。

完璧主義は敵。

使用者ならではの小さい不満点もいくつか

この辺は使用者ならではの小さな不満点でしょう。

気にならない人の方が多いと思いますが、使用者にしかわからない部分は多々あるものです。

慎重な蛍光ペン選びを。

【熱血講師に惹かれて】講師:圧倒的好評

- 圧倒的にわかりやすい

- 面白い、楽しい

- 豊村先生の講義を受けたい

- カリスマの講義はんぱね

- チャラい

- 資格によって品質に差がある

豊村講師の講師歴

- 講師歴19年以上

- 受講者1万人以上

- LECで12年以上行政書士を指導

- LEC池袋校で最も大きな教室が埋まる人気講師

- 2017年からアガルートアカデミーへ移籍

アガルートを選んだ理由は、「豊村講師の講義を受けたいから」が最も多いのではないでしょうか?

現に、合格者体験記冊子版では多すぎて書ききれないほど、「講師に惹かれた」が多い。

豊村先生の講義はやっぱり面白い!

— けんぼうい@23年行政書士受験 (@gyo2023gogo) November 20, 2022

独学で過去問をひたすら回したけど、肢のひとつひとつをきちんと理解できていなかった。豊村先生の講義を見ていて初めて学んでいるような気になる。1年早くこの道に辿り着きたかった。わたしの人生、いつも後悔ばかりです。#2021行政書士受験生#行政書士試験

— ひなちゃん🐶2021行政書士受験生 (@sotobeer55) November 25, 2020

豊村先生の講義はスタジオ撮影しているとは思えないライブ感が凄い!教室の最前列で受けている感じで集中して学習できますね!#行政書士試験#アガルート#豊村先生についていきます

— 抹茶@2021年行政書士受験生 (@zni9jl2V8gNkZE6) November 29, 2020

豊村講師の講義がわかりやすいって口コミを見て豊村クラスにしたら、わさりやすさが想像以上で民法の講義を食い入るように見てしまう。#アガルート#豊村クラス #行政書士試験

— びーやん (@dvINXe9tdwKoqfk) November 24, 2021。

講師歴19年以上のキャリアや実績のみならず、説明のわかりやすさ、話の抑揚・テンポの良さに引き込まれそうになります。

合格して何年もたっている今でも公開講座があれば見ています。

忘備用に音声ダウンロードした講義を稀に聞いています。

理由は単純で、面白いから。

公式サイト で一般知識や基礎法学の講義が視聴可能。

また、YouTubeにもたくさんのガイダンスや講義が投稿されています。

令和3年度本試験直前のお忙しい中、豊村先生に話を聞くことができました。

受講検討していなくても受験生であれば役に立つ情報が聞けましたのでご覧ください。

>>アガルート行政書士講座豊村慶太講師に7つの質問

私が受験勉強していたころにみた公開動画の中で、有名な憲法判例三菱樹脂事件の話がありました。

この三菱樹脂事件は憲法判例としてはリーディングケースと呼ばれる超重要判例ですね。

最後に原告が和解をして、子会社の社長を務めたというエピソードまで語られてました。

「なんでこんなことまで知っているんだ!?」

こんなことまで判決文には書いてないのです。

そして、このちょっとしたエピソードは記憶のトリガーになり、合格から数年たっている今でもすっと出てきます。

もし、このエピソードトークですら記憶に残りやすくするための計算だとしたら・・・・怪物ですね。

覚える量を減らすことは必ずしも覚えやすいとは限らないとも言えます。

ネガ意見としては

- チャラそうで合いそうにない

- 口調が合わない

など、雰囲気的に合わない、という意見。

かなりフランクな講義展開なので、「The 講義」というアカデミックな講義を期待すると合わないかもしれません。

資格によって品質に差がある、という点ですが、当たり前かと。

少なくとも行政書士においてアガルートはトップクラス。

【カリスママジック】講義:圧倒的好評

- わかりやすい

- 熱血講義

- 面白い

- 使いまわし

- 最初からマーカー引いておいて

- 講義ごとに音量が違うのが辛い

「講義なんてどれも同じ、講師が抑揚つけてテキストを読んでいるだけ」と思っている方もいるかもしれません。

講師の評判で触れたように、「面白い」・「わかりやすい」という声が多数です。

豊村講師の講義には「面白い」・「わかりやすい」だけではない、仕掛けがあります。

わかりやすいなど今や当たり前。

【わかりやすいはあたりまえ】講義の効果と特徴

わかりやすいはあたりまえの時代になりました。

豊村講師は伝えるための工夫をいくつもしています。

例えば、ボイトレに通っていたこともあるそうで、

随所に「いかに伝えるか」向き合っている高いプロ意識が見て取れます。

「わかりやすいだけじゃない」豊村講義の効果と特徴を見ていきましょう。

具体と抽象の往復が法的思考力を養う

具体と抽象はピラミッドの関係で、具体のほうが広い。

例えば具体はパンを買う、車を買う、スマホを買う等々

これを抽象にすれば動産売買の一言。

具体が事例、抽象が条文や判例結論。

法律(抽象)を具体的な事実に当てはめて一定の結論を導き出すことを「法的思考力、リーガルマインド」などと呼んだりします。

問いかけ講義で脳に刺激を【アクティブラーニング要素】

「アクティブラーニング」を聞いたことがありますか?

教員の一方的な講義形式の授業ではなく、能動的に考え、学習する教育法のことを指します。

通信講座はどうしても受け身にならざる得ない部分があります。

難しい話はおいておいて、「聞いただけで覚えられればだれも苦労しない」わけです。

ではどうすればデメリットを緩和できるのか?より記憶に残りやすいのか?

この問題を「問いかけで脳を刺激する」という方法で実現しています。

「具体と抽象」・「アクティブラーニング」の2点は、

もう一つのおすすめ講座、資格スクエアの記事でも同じ話をしています。

興味のある方は

>>【ダークホース】資格スクエア行政書士講座の評判・口コミをぶった切る【後発の強み】 をご覧ください。

どちらも講師も甲乙つけがたい名講師です。

線を引くにも意味がある。通信だからこそ【トラディショナル・ラーニング】

「講義でマーカー引かせるのではなく、最初から引いておけよ」と思われる方がいるかもしれません。

確かに、最初から印刷されていれば手を動かす必要はなくなります。

講義を追いかける必要もないでしょう。

ただ、これは「教える側」の視点ではよくないのです。

なぜ、学校教育では明治以降今日に至るまで100年以上も、板書を書き写すという作業をやらせるのでしょうか?

レジュメを配ればよいし、今ならデジタル表示すればよいだけです。

そこに、講義(授業)を追いかける、手を動かすことに一定の効果があるからです。

ただ、問題点もあって優秀な人には手間がかかるだけ。

この辺の問題は何十年も前から議論されていますが、教育の場は苦手な人でも一定のレベルにまで持ってくる必要があるため、今日においても採用されているのです。

「講義を聞く」・「線を引く」・「ノートを取る」これらの勉強法に否定的な方がいることは承知しています。

ある程度勉強に慣れてくれば、非効率になることに異議はありません。

ですが、初学者や勉強自体から長く離れている方でも進められる方法は、古来から採用され今日まで続いている伝統的な手法であるともいえます。

必要ないと感じれば、しなければ良いのです。

この点からも、高い合格率のヒミツが見て取れます。

特定の優秀な方だけを合格させる講座ではなく、長く勉強から離れている初心者も安心できる仕組み。

反面、優秀な方にはややまどろっこしく感じるかもしれません。

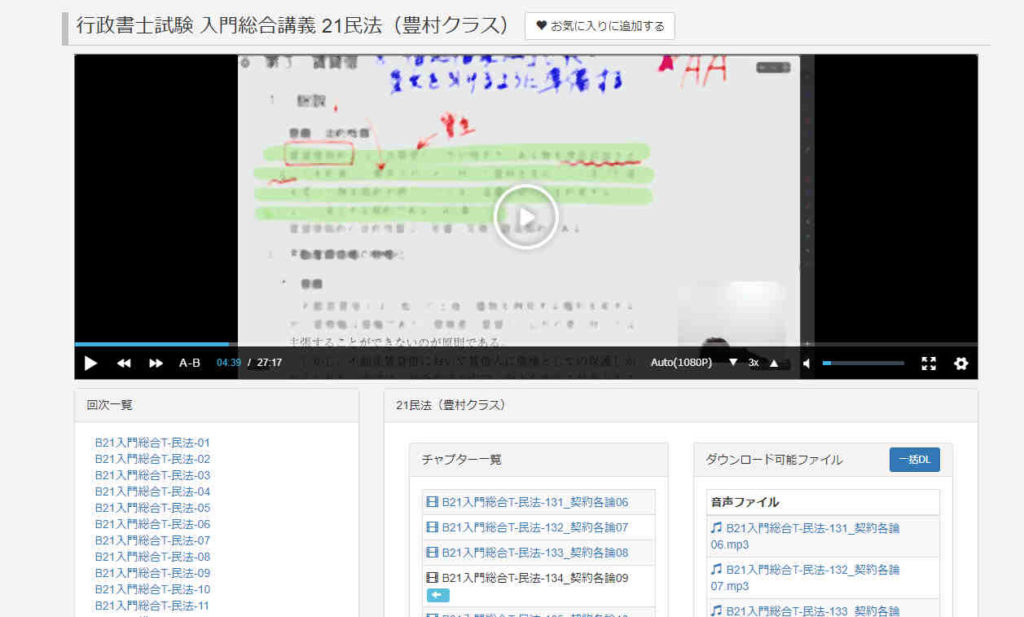

講義画面の特徴

受講画面のキャプチャーです。

講義画面が見難いかもですが、動画同様表示を大きくできます。

速度調整も可能0.5~3倍までの8段階。

おすすめは初回は1.5倍、2回目以降は2~2.5倍。

3倍は少ししんどいですね。

ほぼYouTubeと同じような操作ですので、扱いやすいです。

講義が使いまわし、実はこれメリットなのです。

アガルートの行政書士講座では過去の講座をそのまま使っているものがあります。

逆に講義の質に自信があるからできる。

というのは、アガルートの講義はブラッシュアップ(磨きをかけて質を高めていくという意味)コンテンツ。

膨大な試験範囲の解説を毎年、毎年新たに収録しているとどうしても中には微妙なできの講義も出てくるのは当然です。

例えば、人気テレビ番組でも、面白い小説でも、何本も繰り返されていると中にはいまいちな回も出てきますよね?

ところが、その微妙な回だけを刷新していく。

これは、毎年新規で行っているとできない。

講義と講義のつながりで服装が変わっていたりするため、違和感を感じる点は微妙と言えるかもしれませんね。

講義の内容とは無関係なところですがが気になる方であればマイナス要素と言えます?

音声レベルは少し気になる

内容に関しては、改善型のコンテンツとなっており強みである。

ですが、気になる点もあります。

音声レベルです。

次の講義になったとたん、音量が大きくなったり、小さくなったりする点が少し気がかりです。

細かい点ですが、この点は私も少し聞きにくいと感じます。

不足?十分?アガルートのアウトプットは【賛否両論】

アウトプットは、入門総合カリキュラムでは

- 10年分の過去問

- 民法のみ他資格セレクション問題集

初学者対象のコースでは過去問のみが一般的であり、民法のみとはいえ他資格問題が追加されている分

やや多い水準と言えます。

一方で経験者向けの中上級総合カリキュラムはかなりの量になります。

他資格からセレクトされた問題がメインになります。

過去問も、他資格セレクト問題集も全肢解説講義が付いています。

他資格から厳選された問題の量が、民法だけでも週刊少年誌くらいのサイズ感がある。

とんでもない量です。

さらに、この莫大な量の問題に対して、全肢解説がついています。

さらに、ライトカリキュラム・フルカリキュラムでは

- 総まくり択一1000肢攻略講座

- 総まくり記述80問攻略講座

がセットになっています。

内容は文字通り、1.000肢の一問一答形式問題集と記述のオリジナル問題80問で、直前期講座として販売されるものです。

入門カリキュラム・中上級カリキュラムどちらとも、他の講座と比較してもアウトプットの量が不足している点は見て取れません。

中上級に関していえば、多過ぎるのではないかという不安を感じるレベルです。

スマホで問題演習が可能に

2024年からの新機能で、講義、テキストの他に問題演習も端末でできるようになりました。

進化が止まらない、アガルートのサポート体制は【やや好評】

✅講師に直接聞ける「オンライン質問サービスKIKERUKUN」(2023年6月30日からスタート)

✅【毎月配信】受講生参加型!豊村講師のAWESOMEコンサルティング

どちらも、私が受講したころにはなかったもの。

年々進化しています。

サポートも手厚くなってきており、評判は【やや好評】。

通学には敵わないまでも、通信としたら手厚い。

オンライン質問サービス

以前はフェイスブックのグループで質問を受けていたが、2023年6月30日より、オンライン質問が開始された。

質問は期間中に100回まで、さすがに十分すぎる数。

以下のように一定の条件はあるが、当たり前の話。

- テキストの範囲外であるもの

- 他校の教材に関するもの

- 試験の出題範囲外であるもの又は出題可能性が低いと講師が判断したもの

- 試験にとって不要な知識であると講師が判断したもの

- 受講生の方が独自にまとめた内容について確認を求めるもの

- 質問ではなく要求であるもの

基本的に安易な質問はおすすめしません。

最初はわからなくて、イメージがつかみにくくても、繰り返すうちにある日突然霧が晴れることがあります。

(参考)>>通信講座のサポートや質問は本当に必要ですか?

学習相談・進捗相談は積極的に活用、他の人も同じような悩みを抱えています

問題や内容についての質問ではなく、勉強法や進捗度などの悩みを相談できるのが、「豊村講師のAWESOMEコンサルティング」

私が使ったころにはなく、以前はZOOMを使って実施されていたが、昨年からYouTubeライブに変更されています。

事前アンケートや、コメントで相談可能。

結構似たような悩みを抱えていたりします。

「自分だけ進まない、思うように勉強できない。」と思いがちですが、

他の方も同じように、悩んだり、苦しんだりしながら必死で進めていることがわかるかと。

かなりやる気につながります。

費用は高いのか【賛否両論】

比較してみても、アガルートはお高めな印象ですが・・・・。

こう感じている方いるかと思います。

実はアガルートの行政書士講座は安価です。

行政書士試験|【2024年合格目標】入門総合講義/入門総合カリキュラム(フル・ライト) を例に上げれば、定価

- ライト 228,800円(税・送料込)

- フル 261,800円(税・送料込)

定価で受講することはほぼありません。

効果的な時期に、効果的な講座を受講できるようにその時期にあった講座がセール価格になっています。

- (年により多少前後しますが、例年2月末まで)総合講座系20%OFF

- (例年)3月から速習販売開始

- (例年)夏頃から次年度向け総合講座スタート、割引あり(20%)

あくまでここ数年の動向であり、今後キャンペーンの内容・時期・割引率等々が変化する可能性があります。

- ライト 166.400円(税込)

- フル 190.400円(税込)注)例として早期キャンペーン価格

重複可能な他の割引は含んでいません。重複可能な他の割引も多くあります、アガルート行政書士講座各種割引制度で確認してください。また、この早割での価格例は2024年2月末でのもの、次年度も同額とは限らない、必ず行政書士試験|キャンペーン・SALE情報で確認してください。

割引後でも高いと感じます?

高いと感じたのであれば、比べてはいけないところと比較していないでしょうか?

要点集約型講座と比較してはいけません。

予備校系と要点集約型講座とは価格も違いますが、戦略が全く別のものです。

とても大切なところですので、少しお話しします。

要点集約型講座との比較は間違い!

アガルートの行政書士講座は予備校系です。

にも関わらず、要点集約型講座と比較されているケースが非常に多いのです。

私が講座の特徴を分類するときに使っている表現です。

特徴をまとめると

- 予備校系・・・文字通り予備校カリキュラム。試験範囲を網羅的に学習する王道スタイル。いわゆるガチ勢が多い。

➡端的にいえば、合格者平均点が目標のカリキュラム - 要点集約型・・・・学習範囲を頻出分野に絞る。学習量は少ないため短期決戦向き、比較的安価なため(予備校よりは)気軽に受講できるが、苦手分野を捨てられない・傾向の変化で対応が厳しいなどのデメリットも。

➡合格点すれすれを狙うためのカリキュラム

講座を選ぶ前に【最低限】知っておくべきことで詳しく解説しています。

フォーサイトやユーキャンなどが要点集約型の代表で、

予備校系はアガルートの他に伊藤塾やLEC、TACなど。

また、同じ企業でもコースによっては要点型であったり、予備校型であったり、独学の補助的な意味合いのコースもあったりします。

予備校系と要点集約型の比較は

- 有名シェフのイタリアンとサイゼリア、どちらもおいしいから安いサイゼのほうがおすすめ

- ハイスペックpcと格安pcどちらも動画編集できるから、安い格安のpcでいいよね。時間も手間もかかるけど・・・。

- ロレックスと100均の時計

- スマホとガラケー

- などなど

冗談に聞こえるかもしれませんが、これらに近いものがあります。

ところが、この冗談をアガルートに限っては結構されています。

本来比べるべきは、

- サイゼと比較するならガストやココス

- PCはCPU・GPU・メモリー・ストレージ等の性能での比較

- (時計のブランドわからないので適当です)ロレックスとブルガリやカルティエ

- アイフォンかアンドロイド

じゃないですか?

本来比較されるべきは、伊藤塾であり、LEC・TACなどの予備校でなければおかしいわけです。

他の予備校系講座と価格を比較すると、安い

では、予備校講座と比較してもアガルートの行政書士講座は高価なのか?

答えは、NOです。

- アガルート入門総合カリキュラムフル 261,800円(税・送料込)

- 伊藤塾2022年度合格目標行政書士合格講座Web一括配信コース 228.000円+10.000円(入塾料)

- TACプレミアム本科生plus 259.000円

- LEC横溝プレミアム合格塾plus 341.000円2022年1月現在各公式サイトの表記を元に掲載。

価格で見ると、資格予備校側の価格設定であることがわかります。

ただ、先ほども触れましたが、アガルートに関しては強力な割引があります。

例えば先ほどの入門総合であれば、セール価格(早割であれば例年8月頃から始まり、2月末あたりまで)

ライトカリキュラム 166.400円(税込)

フルカリキュラム 190.400円(税込)

再受験生であればセール価格からさらに10%割引も可能です。

もちろん、他の予備校に関しても時期や、額は異なりますが割引があります。

が、予備校系の中でアガルート行政書士講座は(他資格は未検証)かなり安価。

年度や時期、各種割引の適応如何では最安の場合も

公式サイトで要確認。アガルート行政書士講座各種割引制度

なぜ、予備校系の中では最安水準で提供できるのか?

アガルートは当初から通信がメインです。

一部、ゼミで対面も行われていますが、募集人数は少数です。

そのため、校舎・教室などの大規模不動産の確保・保持が不要です。

他の予備校は近年通信にも力を入れていますが、すでに校舎や教室があり保持しなければなりません。

どうしても価格に反映されてしまします。

少し脱線します。

あれ?先ほど価格は横並びといってなかったか?

校舎や教室代が入ってないということは、ぼったくり??

と思った方はいませんか?

定価でいえば、そう考えても問題ないと思います。

繰り返しですが、定価で受講することはほぼありません。

コスパも非常に高い

コスパをどう考えるのは難しいところではあります。

- どの学習形態でもテキストと問題集は必須。

- 講座を受講すれば、テキストと問題集はどの講座でも当然ついている。

- すると講座の肝は講義を受けられる点である.

- 講義の単価が安い=コスパが良い、といえる。

単純に講義一時間当たりの価格はいくらか?

講義単価が飛びぬけて安いのがアガルートなのです。

(格安講座であっても)時間当たりの講義単価が千円を切れば安価な方であるということを念頭に以下の表を見てみてください。

コスパの参考に受講費用、講義時間を比較して単価を出してみよう

参考までに少し古いデータですが、今年も大きく変わっていません。

- 講義名・受講料・講義時間は各講義の公式サイトより

- 単価は受講料÷講義時間で講義一時間当たりの単価

- キャンペーンや割引等は除外、通常価格のみの比較

- スタディングは製本版テキストの追加費用込みで算出

- 資格の大原は講座全71回、講義時間不明のため一コマ2時間と仮定して算出

- 講義名・価格・講義時間は2020年8月末現在のもの、正確な情報は各公式サイトで要確認

| 講座名 | 受講料(円) | 講義時間(時間) | 単価(円) |

|---|---|---|---|

| アガルート入門総合カリキュラムライト | 208000 | 265 | 785 |

| アガルート演習総合カリキュラムライト | 248000 | 295 | 841 |

| フォーサイトバリューパック1 | 93600 | 62 | 1510 |

| フォーサイトバリューパック2 | 123000 | 67.1 | 1833 |

| 伊藤塾Web一括配信コース | 228000 | 231 | 987 |

| 伊藤塾行政書士合格講座本科生 | 248000 | 239 | 1038 |

| 伊藤塾速修生 | 175000 | 122 | 1434 |

| 伊藤塾短期集中 | 89800 | 69 | 1301 |

| スタディング行政書士 総合コース | 73700 | 70 | 1053 |

| LECパーフェクトコースSP | 255000 | 216 | 1181 |

| LEC横溝プレミアム合格塾 | 341000 | 361.5 | 943 |

| TACプレミアム本科生 | 236000 | 192.5 | 1226 |

| TACプレミアム本科生plus | 259000 | 210 | 1233 |

| 大原 | 189800 | 142 | 1337 |

| 東京法経学院真・最短合格講座 | 94100 | 80 | 1176 |

実際には割引価格を考慮して比較する必要があるが、期間や条件が複雑になるため基本情報として通常価格で掲載しています。

all or nothing 合格特典は【圧倒的好評】だけど実は・‥‥

受講動機で上位に上がる「魅力的な合格特典」。

以前は全額返金+お祝い金3万円でした。

令和3年度には全額返金またはお祝い金5万円へ変わり。

令和5年は全額返金または5万円分のAmazonギフトコードに変更されています。

もちろん、無条件はありません。

返金・Amazonギフトいずれも対象講座が決まっています。

要注意

2023年度合格特典では,「入門総合講義」「中上級総合講義」単体、キックオフ48は,合格特典の対象になりません。

・入門総合カリキュラムライト

・入門総合カリキュラムフル

・中上級総合カリキュラムライト

・中上級総合カリキュラムフル

・上級総合カリキュラムライト

・上級総合カリキュラムフル

・速習カリキュラム

いずれかの受講生である必要があります。

そもそも、アガルートの行政書士講座は落ちるつもりで勉強する人には向かない講座なので、自らを追い込むために受講するのは全然ありです。

合格すれば事実上無料ですからね。

全額返金制度の条件

- 合否通知書データの提出

- 合格体験記の提出

- 合格者インタビューのご出演

問題になるのはインタビュー出演。

名前も顔も出さなければなりません。

その点が引っかかる人には難しいと思います。

撮影場所は東京の飯田橋で交通費は自己負担になります。

補足として、返金額に消費税分は含まれませんので注意。

Amazonギフト5万円分の条件

- 合否通知書データの提出

- 合格体験記の提出

- お写真データ(カラー・上半身・正面(笑顔)でお顔が映っていること・サイズは短辺 300pixel以上)の提出

これも、返金同様肝となるのは顔と氏名の公開になると思います。

動画出演OKの方は返金制度

写真ならOKな方はお祝い金を選択するのが良いでしょう。

当たり前の話ですが、返金・祝金どちらを選ぶにしても、申請期限があります。

「顔出しなんて聞いてない」・「気が付いたら締め切られていた」などと言うことにならないように事前に公式サイトでよく条件・期限を確認してください。

受講動機になるほど、好評な合格特典ですが、どちらも顔出し必須なので、利用しない方も一定数いるそうです。

アガルートの行政書士講座はどのような講座か?

アガルート行政書士講座はどのような講座なのか見ていきましょう。

| 対象 | 価格 | 備考 | |

|---|---|---|---|

| 入門総合講義 | 初学者 | 通常価格 168.000円 期間限定 134.000円 (税込) 147.840円 | 担当講師選択:豊村・田島 インプット講義のみ |

| 入門総合カリキュラムライト | 初学者 | 通常価格 208.000円 期間限定 166.400円 (税込) 183.040円 | 担当講師選択:豊村・田島 |

| 入門総合カリキュラムフル | 初学者 | 通常価格 238.000円 期間限定 190.400円 (税込) 209.400円 | 担当講師選択:豊村・田島 |

| 中上級総合講義 | 経験者 | 通常価格 248.000円 期間限定 198.400円 (税込) 209.400円 | インプット講義のみ |

| 中上級総合カリキュラムライト | 経験者 | 通常価格 288.000円 期間限定 230.400円 (税込) 253.400円 | |

| 中上級総合カリキュラムフル | 経験者 | 通常価格 328.000円 期間限定 262.400円 (税込) 288.640円 | |

| 上級総合カリキュラムライト | 経験者 | 通常価格 198.000円 期間限定 158.400円 (税込) 174.240円 | |

| 上級総合カリキュラムフル | 経験者 | 通常価格 238.000円 期間限定 190.400円 (税込) 209.440円 | |

| 速習カリキュラム | 初学者 | 2024開講未定(例年3月) | |

| キックオフ48 | 独学補助 | 39.800円 (税込)43.780円 | かなり特殊 |

| 【オプション】 豊村ゼミ(オンラインライブクラス) | 50.000円 (税込)55.000円 | 定員のため売切 下記講座の受講生限定 入門総合講義 入門総合カリキュラムライト・フル 中上級総合講義 中上級総合カリキュラムライト・フル | |

| 【オプション】 豊村ゼミ(通信クラス) | 30.000円 (税込)33.000円 | 下記講座の受講生限定 入門総合講義 入門総合カリキュラムライト・フル 中上級総合講義 中上級総合カリキュラムライト・フル |

その他単科講座(2024年2月時点未開講)

| START UP 判例 |

| 総まくり記述80問攻略講座 |

| 総まくり択一1000肢攻略講座 |

| 模擬試験 |

| 逐条ローラーインプット講座 |

| 文章理解対策講座 |

各カリキュラムに入っている講座の単品販売。

入門総合講義・入門総合カリキュラム(ライト・フル)

初学者向けの入門講座。

合格に必要なものはすべてそろっているため、よほど惜しい、過去問をやり切ったなど特殊な事情がない限り再受験生にもおすすめ。

多くの行政書士講座の中で一つだけ選べと言われたら、私はこれを選択します。

| 担当講師 | 入門総合講義 (約190時間) | 入門総合ライトカリキュラム (約250時間) | 入門総合フルカリキュラム (約320時間) | |

|---|---|---|---|---|

| 入門総合講義 | 豊村or 田島(選択制) | 〇 | 〇 | 〇 |

| 短答過去問解説講座 | 林 | ✖ | 〇 | 〇 |

| 記述過去問解説講座 | 林 | ✖ | 〇 | 〇 |

| 「他資格択一80」解説講座(民法) | 豊村 | ✖ | 〇 | 〇 |

| 模擬試験 | 豊村 | ✖ | 〇 | 〇 |

| 逐条ローラーインプット講座 | 田島 | ✖ | ✖ | 〇 |

| 文章理解対策講座 | 田島 | ✖ | ✖ | 〇 |

「ボリューム多いなー」と思った方、その通り。

テキスト(発送時期によりますが)もどさっと送られてきます。

速習カリキュラム

予備校よりの要点集約型。

👉ポイント

民法・行政法・基礎知識は入門同様、他科目は要点を絞った構成。

要点型と予備校型のあいだの位置づけ、テキストは共通。

それなりのボリュームがあるため、6月以降はおすすめ度が次第に落ちていく。

例年3月販売開始。2024年度は今のところ開講未定。

速習開講と同時に入門・中上級・上級の早割が終わり、速習のセールが始まるのが例年の流れ。

詳しくは、4月・5月からでも間に合う、おすすめの行政書士講座はこれ

中上級総合講義/中上級総合カリキュラム(フル・ライト)

早期割引は2024年2月29日まで

予備校型再受験生用カリキュラム。

過去問やりこんだという方に。

過去問は十分に学んだが、点につながっていない方は、以下のどれかの可能性はないでしょうか?

- 無意識で答えを覚えていた。

- 周辺知識へのアプローチが苦手。

- 演習量不足。

いずれかに該当するのであれば、アガルートの中上級総合カリキュラムが刺さる可能性は高い。

圧倒的な演習量のもと、同じテーマ・内容を別の角度、違った問われ方で見ることで一気に伸びる可能性があります。

基礎力が不足しているとついていくのがしんどい可能性があり、合格発表前にリベンジ決定した場合(記述の採点がされないか、されても合格が見込めないなど)、おすすめ度は2ランク落ちる。

※(早割、終売等の)セール価格からさらに10%割引可能な再受験生割引が適応されるか要確認。

または、前年度他社講座の受講生であれば、(セール価格から)20%割引を受けられる可能性がある。(乗り換え割で期間価格から20%引いて、さらに再受験生割で10%割引みたいな重複はさすがにできない。)詳しくは「アガルート行政書士講座各種割引制度」

♦行政法・基礎知識のサンプル講義は公式サイトで♦

上級カリキュラム(フル・ライト)

早期割引は2024年2月29日まで

再受験生向け特殊カリキュラム。

俺たちずっと直前期!

知識を増やす広げるより、精度と定着が狙いのコース。

正直、おすすめできる人は多くはありません。

上級レベルの方は講座自体が不要な場合も。

手持ちの教材と相談。

中上級行きたいけどお値段的に‥‥という人なら。

※値引き価格からさらに10%割引可能な再受験生割引が適応されるか要確認。

または、前年度他社講座の受講生であれば、値引き後からさらに20%割引を受けられる可能性がある。(乗り換え割で期間価格から20%引いて、さらに再受験生割で10%割引みたいな重複はさすがにできない。)詳しくは「アガルート行政書士講座各種割引制度」

行政書士キックオフ48

2023年新設の補助型講座。

主要科目のインプットに振り切った尖った講座。

スマホ・タブレット完結の補助型の総合力はスタディングのほうが高い。

キックオフは、豊村講師の講義力が強み。

そのうえ、講義時間も要点集約型並みに確保されており、コスパは高い。

記述30問解説(10年分)がある。

独学のサポート教材としてはかなり強力。

他のコースとかなり違うため注意点が複数

- 紙ベースの教材はない。

- 返金・お祝い対象外。

- スマホで演習未対応。

- アウトプットを別で用意する必要がある。

キックオフ行政書士がおすすめな人(前提:初学者向け)

- 独学は不安だけど、安く済ませたい人。

- あまり机に向かう時間が取れない、通勤時間で端的にインプットしたい人。

- いきなり過去問やりたいけど、さすがにきつい。ちょっとだけナビゲートが欲しい。

- 独学で始めたけど挫折しそう、助けが欲しいけど高いの無理な人。

- 要点だけサクッと学んであとは自力で頑張る人。

- 基幹コースはお金が厳しいけど、豊村講師の授業が受けたい人。