独学は不安だけど、講座多すぎてどこを選べばよいかわからない?

同じ試験対策講座なのに、なぜ値段が大きく違うの?

講義時間も、学習量もなぜ大幅に違うの?

これらを疑問に思ったことはありませんか?

1年かけて勉強する人と、4ヶ月程度の超短期で挑む人と同じ講座で同じ内容で良いのだと思いますか?

これから勉強を始める人と、昨年本気で挑んだ人で同じ講座でよいと思いますか?

など詳しく話していきます。

かなりの量になりますので、お気に入り登録して少しずつじっくり読んでください。

- 結論、パターン(時期・初心者・リベンジ)別おすすめ講座3選

- 調査講座一覧

- アガルートアカデミー行政書士講座

- 資格スクエア行政書士講座

- フォーサイト

- 伊藤塾

- スタディング

- ユーキャン

- クレアール

- LEC

- TAC

- 資格の大原

- 藤井行政書士予備校

- オンスク.JP

- リーダーズ総合研究所

- 東京法経学院

- キャリカレ

- たのまな

- 大栄

- その他

- 講座の選び方

結論、パターン(時期・初心者・リベンジ)別おすすめ講座3選

講座詳細、おすすめ理由は後程。

おすすめの講座を早く知りたい人のため簡単に紹介。

開始時期はおおよその目安。

- 講座区分の説明を簡単に(ここがわからないと意味不明になるため)。

- 初学者向け講座

🔰:11~2月スタート

🔰: 3~4月スタート

🔰: 5~6月スタート

🔰:9~11月スタート - 再受験生向け講座

📚:11~1月リスタート

📚:2月 リスタート - その他

紹介講座をクリックすると、講座詳細(同ページ内)にジャンプします。

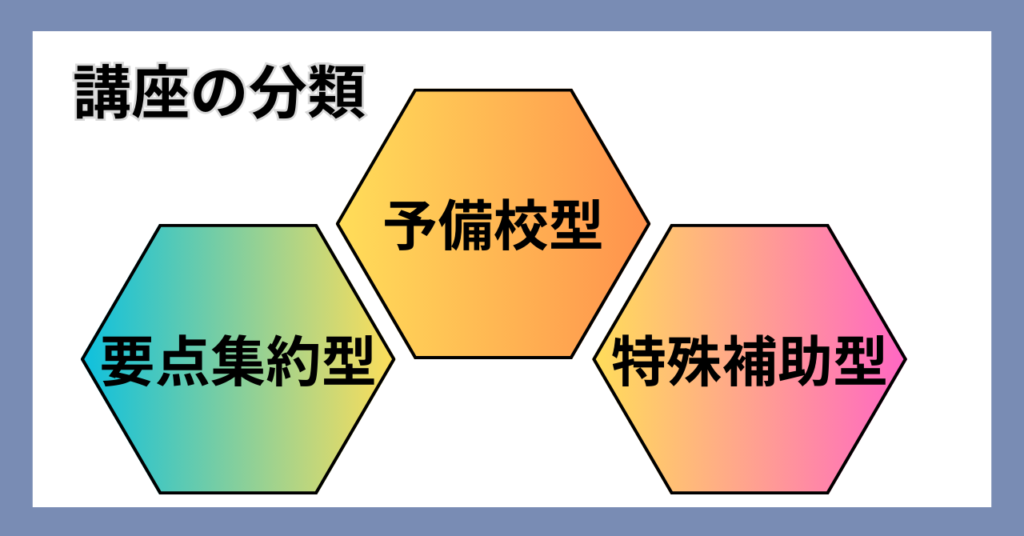

講座の分類と特徴

これだけは軽くお話ししないと意味が分からないので、講座の区分の説明を端的に。

詳しくは後程。

行政書士講座の3つの区分

講座の区分は私が勝手に分けているだけ、一般的には認知されてません。

基本的に通信ベースで通学は除きます(理由は下記)。

- 地域差が大きく選択の余地が少ない。

- 授業日が公休とは限らない。出れない日も出てくる。

- 往復の通学時間を机に向かう時間にあてたほうが良い。

- (他にもあるが割愛)

初めて法律を勉強する人向けおすすめ講座3選

11月第2日曜日が行政書士試験日。

ここから次の年度が始まります。

初学者には法律の勉強をしたことのない初心者はもちろん、宅建合格者も含みます。

再受験生・司法書士受験生・予備試験受験生・司法試験受験生・法科大学院生等以外は初学者だと考えてもらえればOKです。

11~2月から始める初学者向け

この時期のスタートであれば、予備校の入門クラス、初学者クラスがおすすめ。

選択ポイント

おすすめ3選

✅アガルート:入門総合カリキュラムライト・フル

✅資格スクエア:森Tの1年合格講座

✅伊藤塾:スタンダードコース

3月・4月に始めた初学者向け

この時期になると、次第に予備校型では学習完遂が厳しくなってきます。

要点型のフルパックか予備校型と要点型の中間的な内容が適しています。

選択ポイント

おすすめ3選

✅主要科目重視 ➡アガルート:行政書士試験 速習カリキュラム

✅バランス重視 ➡フォーサイト:バリューパック3

✅初動・価格重視➡ユーキャンの行政書士講座

5月~6月スタート初学者向け

予備校型カリキュラムでは5月には基礎を終えているところが多く、追い付くことは厳しい。

速度重視のため学習量を絞った要点型を選択したほうがよい。

学習時間がどの程度確保できるかで選択肢が割れる。

選択ポイント

おすすめ3選

✅短期特化 ➡資格スクエア:森Tの短期集中合格講座

✅バランス重視➡フォーサイト:バリューパック2

✅主要科目重視➡アガルート:行政書士試験 速習カリキュラム

7月~8月スタート

例年、試験の申込が8月の後半ですので、それ以降のスタートは次年度。

最も遅いスタートになる。

よって、超短期で当年狙いか、次年度狙いかで対策は変わる。

選択ポイント

★本年メインの場合、迷っている時間すらありません。短期決戦型のカリキュラムで、一気に駆け抜ける。

★次年度であれば、独学もありです。

独学の場合、年内である程度の手ごたえがない場合、講座に移っても間に合う。

おすすめ3選

✅今年度本命➡資格スクエア:森Tの短期集中合格講座

➡伊藤塾:スピードマスターコース

✅次年度本命➡アガルート:入門総合カリキュラム(次年度目標コースの方、間違い注意)

9月から10月スタート

例年8月末で試験申し込みが終わるため、9~10月スタートの場合、最速で次年の11月が試験日になります。

期間も十分にあるため、年内は独学で手ごたえを得られるかチャレンジしてみるものあり。

期間が長すぎるために、中だるみから勉強しなくなる人も多いのが問題。

講座を選ぶのであれば、アガルート入門総合カリキュラムが最もおすすめです。

入門総合が優れたカリキュラムであることもありますが、他の予備校の次年度コースが開講されていない時期。

再受験生

ここでいう再受験生は受かりに行って、残念な結果になった方が対象です。

初めから複数年計画人は除きます。

複数年計画の人は初学者向けを(前述)。

また落ちた中身も重要で、法令で点が足りないのか、足切りなのかで選択は変わる。

具体的に、何がわかっていれば取れたのか?何をすればよいのか?まで分析することを強くすすめます。

11月から1月まで

この段階でのリスタートは記述の採点がされても合格が見込めない方になります。

基本的に初学者向けと同じ選択が好ましい。

ただ、過去問を暗記してしまって勉強が難しいのであれば、他の角度から聞いてくれる他資格問題が豊富なところがあれば候補になる。

要点集約型は再受験生にはおすすめしにくい。

おすすめ3選+1

✅アガルート:入門総合カリキュラム

✅資格スクエア:森Tの1年合格講座

✅伊藤塾:スタンダードコース

他資格問題やりたい➡✅アガルート:中上級総合カリキュラム

2月から~

1月末の合格発表を受けてからのリスタートの方は、記述次第で合格の可能性があったということになりますので、予備校型の中上級コースが視野に入ってきます。

または、過去問やりこんだつもりだけど点数が伸びてないという方も、中上級を受講してみるのもありです。

おすすめ3選+α

✅基礎力に不安がある

➡11月からと同じ初学者向けコース

✅演習量が足りていない。または、過去問はやりつくした。

➡アガルート:中上級総合カリキュラム

✅初学者コースは物足りないが、上級とまでは言えない

➡伊藤塾:アドバンスコース

➡資格スクエア:中上級合格講座

法令科目の点は足りているが、一般知識で足切り

一般知識で24点あれば合格基準に達した方には、正直受講は必要ない。

一般知識での足切りの場合、記述採点はされていないはずです。

そのうえで、合格圏内ということは、法令択一で156点以上あったということですので、記述採点されれば余裕で合格点を超えていたはずです。

必要なのは大きく二つ

- 忘れない・実力を落とさないように今まで通りの学習を継続すること

- 基礎知識対策

その他

独学と講座の中間で安くやりたい

ここからは初学者・再受験生共通。

完全に独学は不安だけど、なんとか安く済む方法を教えてほしい。

そういう人には特殊型・補助型が向いてます。

おすすめ3選

✅総合力重視型 ➡スタディング

✅インプット重視型 ➡アガルート:キックオフ行政書士48

➡藤井行政書士予備校

机に向かう時間が取れないという人向け

勉強したいけど、通勤時間が長くてあまり机に向かえないという方向けにおすすめは

おすすめ3選

✅総合力重視型 ➡スタディング

✅インプット重視型 ➡アガルート:キックオフ行政書士48

➡LEC:S式

通学したい

論文・長文記述試験がある資格であれば必須だと考えますが、行政書士においては通学までは不要と考えます。

もちろん、勉強仲間と刺激しあえたり、合格後同期になるなどのメリットは大きいので、悪いとも思いません。

ただ、合格を目指す点だけでいえば、必ずしも通学である必要はない。

通学に関しては、距離や近くに学校そのものがあるかが大きな問題になってきます。

LEC、TAC、大原、大栄など近くのスクールに足を運んでみてください。

通学の場合担当講師との相性がより顕著にでますので、必ず体験してください。

調査講座一覧

すべての講座において詳細に調べることは不可能でした。

というのも講座によっては公開しているデータ・情報・サンプルが少なすぎて判断不能。

社名

注)価格・割引率等は頻繁に変わっており、必ず公式サイトで確認してください。

未開講のコースは今年度開講しない可能性もあり。

アガルートアカデミー行政書士講座

内容・実績とも高レベル、4ヵ月未満の超短期には向かないもののおすすめできる範囲は広い。

特に実績は圧巻。

あまりに圧倒的な実績に、邪推を生み「アガルートの合格率は嘘だ」や「集計にからくりがある」などと言わることも。

| 項目 | 内容 |

| 実績 | ✅合格率 2023年56.1% (303名) 2022年56.1% (296名) 2021年42.1% (217名) 2020年67.2% 2019年72.7% 2018年46.7% 2017年65.5% |

| 総合おすすめ度 | |

| 特徴 | ✅カリスマ豊村講師による、ハイパフォーマンスなライブ感あふれる講義。 (一部別講師が担当) ✅高いカバー率を誇るフルカラーテキスト。 2023年95.65%、2022年97.8%、2021年93.48%、2020年95.7%、2019年93.5%(法令科目) ✅合格したら全額返金の制度が強力(条件あり) |

アガルートに関してはコースも多く、対象も広いため分割して紹介します。

※定価は高いが、時期にあったものが値引き販売される。

実質、定価で買うことはほぼない(単科講座は除く)。

値引き後の価格からさらに割引になる制度も多く、ちょっとややこしいが予備校系の中では最も安価なレベルといってよい。

例えば、2024年早期キャンペーン20%offで、入門総合カリキュラムライト208.000➡183.040円。

ここからさらに、各種割引が適応(要事前申請)できる場合がある。再受験生の場合受験票で10%引きにできる。

割引については「アガルート行政書士講座各種割引制度」で詳細を必ず確認。

※受講料全額返金制度があり、(条件あるが)合格で実質1割負担(消費税分は返金されない)。

all or nothing で気合が入る。

目に見えるご褒美があるため、高いモチベーションで挑める。

※各カリキュラム、ライト・フルの違い

逐条ローラー講義と文章理解対策講座が含まれているかの違い。

文章理解対策講座の必要性で判断すればよい。

入門総合講義/入門総合カリキュラム(フル・ライト)

初学者向け予備校型講座。

初学者はもちろん、基礎が不安な再受験生にもおすすめできる。

| 項目 | 内容 |

| 定価 | 入門総合講義 168.000円 入門総合カリキュラムライト 208.000円 入門総合カリキュラムフル 238.000円 |

| おすすめ度 | ✅初学者 11~2月 3~5月 以降 7月~(次年度メインであれば) ✅再受験生 11月~1月 2月~ 2月~(基礎力が不安な方) |

| 特徴 | 講師選択が可能 (インプット講義のみ選択可能、おすすめは業界屈指のカリスマ豊村講師。わかりやすく、丁寧でテンポ良い講義は圧巻。) |

| 講座内容 | 入門総合講義➡入門総合講義(インプット講義) ライトカリキュラム➡入門総合講義+短答過去問解説講座+記述過去問解説講座+択一完成への問題解説講座(民法)+模擬試験 フルカリキュラム➡ライトカリキュラム+文章理解対策講座+逐条ローラーインプット講座 |

| 講義時間 | ✅入門総合講義約164~188時間 ✅入門総合ライトカリキュラム総講義時間約266時間 ✅入門総合フルカリキュラム総講義時間約340時間 講義時間に差があるのは担当講師で違うため。 |

私が受講したのは入門総合カリキュラムフル(2021目標、豊村クラス)です。

独学合格後に講座を受けることで、違いを実感。

あまりの効率の差に驚きました。

始める前は講義時間に圧倒されるかもしれませんが、思った以上にサクサク進みます。

通信なのにライブ感があり、気が付いたらかなり進んでいるなんてことも。

詳しくは【独学とは別世界】アガルート入門総合カリキュラムを使ってみて【かつての苦労は・・・・】

豊村クラスサンプル

田島クラス

速習カリキュラム

予備校よりの要点集約型。初学者:3~5月

👉ポイント

民法・行政法・基礎知識は入門同様、他科目は要点を絞った構成。

要点型と予備校型のあいだの位置づけ、テキストは共通。

それなりのボリュームがあるため、6月以降はおすすめ度が次第に落ちていく。

例年3月販売開始。2024年度は今のところ開講未定。

速習開講と同時に入門・中上級・上級の早割が終わり、速習のセールが始まるのが例年の流れ。

詳しくは、4月・5月からでも間に合う、おすすめの行政書士講座はこれ

中上級総合講義/中上級総合カリキュラム(フル・ライト)

予備校型再受験生用カリキュラム。

過去問やりこんだという方には非常におすすめ。

| 項目 | 内容 |

| 定価 | 中上級総合講義 248.000円 中上級総合カリキュラムライト 288.000円 中上級総合カリキュラムフル 328.000円 |

| おすすめ度 | ✅再受験生 かつ 過去問をやりこんだ人向け 11月~1月 2月~ |

| 特徴 | 他資格セレクション問題集(通称ジャンプ)をメインに圧倒的な演習量を実現 |

| 講座内容 | 中上級総合講義➡中上級総合講義 中上級ライト ➡中上級総合講義+総まくり択一1000肢攻略講座+総まくり記述80問攻略講座 +模擬試験 中上級フル ➡中上級ライト+逐条ローラーインプット講座+文章理解対策講座 |

| 講義時間 | 中上級総合講義➡287時間 中上級ライト ➡338時間 中上級フル ➡411時間 |

過去問は十分に学んだが、点につながっていない方は、以下のどれかの可能性はないでしょうか?

- 無意識で答えを覚えていた。

- 周辺知識へのアプローチが苦手。

- 演習量不足。

いずれかに該当するのであれば、アガルートの中上級総合カリキュラムが刺さる可能性は高い。

圧倒的な演習量のもと、同じテーマ・内容を別の角度、違った問われ方で見ることで一気に伸びる可能性があります。

話すより見てもらったほうが早いと思います。

インプットのサンプル

続いて、アウトプットのサンプル講義

テーマが決して簡単なところではないことは再受験生の方ならわかるはずです。

基礎力が不足しているとついていくのがしんどい可能性があり、合格発表前にリベンジ決定した場合(記述の採点がされないか、されても合格が見込めないなど)、おすすめ度は2ランク落ちる。

※(早割、終売等の)セール価格からさらに10%割引可能な再受験生割引が適応されるか要確認。

または、前年度他社講座の受講生であれば、(セール価格から)20%割引を受けられる可能性がある。(乗り換え割で期間価格から20%引いて、さらに再受験生割で10%割引みたいな重複はさすがにできない。)詳しくは「アガルート行政書士講座各種割引制度」

上級カリキュラム(フル・ライト)

再受験生向け特殊カリキュラム。

俺たちずっと直前期!

知識を増やす広げるより、精度と定着が狙いのコース。

| 項目 | 内容 |

| 定価 | 上級総合カリキュラムライト 198.000円 上級総合カリキュラムフル 238.000円 |

| おすすめ度 | ✅再受験生 |

| 講座内容 | 上級総合ライト➡図表まとめ講座+start up判例解説講座 +行政書士過去問ベストセレクション +他資格試験過去問ベストセレクション+記述総まくり80問攻略講座+模擬試験 上級総合フル ➡上級ライト+逐条ローラーインプット講座+文章理解対策講座 |

| 講義時間 | 上級ライト ➡136時間 上級フル ➡209時間 |

正直、おすすめできる人は多くはありません。

上級レベルの方は講座自体が不要な場合も。

手持ちの教材と相談。

中上級行きたいけどお値段的に‥‥という人なら。

※値引き価格からさらに10%割引可能な再受験生割引が適応されるか要確認。

または、前年度他社講座の受講生であれば、値引き後からさらに20%割引を受けられる可能性がある。(乗り換え割で期間価格から20%引いて、さらに再受験生割で10%割引みたいな重複はさすがにできない。)詳しくは「アガルート行政書士講座各種割引制度」

行政書士キックオフ48

2023年新設の補助型講座。

主要科目のインプットに振り切った尖った講座。

| 項目 | 内容 |

| 価格 | キックオフ行政書士講座 43.780円(税込み) |

| おすすめ度 | ✅初学者 補助型 |

| 講座内容 | キックオフ行政書士+模擬試験 |

| 講義時間 | 68時間 |

スマホ・タブレット完結の補助型の総合力はスタディングのほうが高いため★4評価。

キックオフは、豊村講師の講義力が強み。

そのうえ、講義時間も要点集約型並みに確保されており、コスパは高い。

記述30問解説(10年分)がある。

独学のサポート教材としてはかなり強力。

他のコースとかなり違うため注意点が複数

- 紙ベースの教材はない。

- 返金・お祝い対象外。

- スマホで演習未対応。

- アウトプットを別で用意する必要がある。

キックオフ行政書士がおすすめな人(前提:初学者向け)

アガルート行政書士講座についてより詳しく:【アガルート行政書士講座の評判や口コミをぶった切る】

資格スクエア行政書士講座

2022年から(ほぼ新規)参入。

6月末に4ヶ月講座、当年度最年少合格者を排出など、ダークホース感が強い資格スクエア。

- 2022年6月:4ヵ月合格講座(現:短期集中合格講座)開講

- 2023年度:1年合格講座開講

- 2023年度:速習講座開講

- 2024年度:中上級合格講座開講

- 2024年2月:上級合格講座開講

開講間もない講座。それゆえに気合の入り方は半端なく、かなりおすすめ。

価格も相場より安価に設定されており、目立った弱点は見当たらない。

(2023年11月現在)初年度、4ヵ月講座の実績しかまだない。

26名の合格体験記が掲載されている。

数は多くないが超短期であることを考えると相当高い実績であることがうかがえる。

価格・講座内容・SNSでの真摯な対応など近い将来業界トップを争う講座になると考える。

とはいえ、現時点では実績面からおすすめ度はやや落とさざるえない。

| 項目 | 内容 |

| 定価 | ♦1年合格講座 テキストありプラン 150.000円(税込165,000円) テキストなしプラン 140,000円(税込154,000円) ♦中上級合格講座 テキストありプラン 150.000円(税込165,000円) テキストなしプラン 140,000円(税込154,000円) ♦上級合格講座 テキストありプラン 120.000円(税込み135.000円) テキストなしプラン 112.000円(税込み123.200円) ♦速習合格講座 (2023年当時、現開講情報なし) 質問機能ありプラン 99,000円(税込108,900円) 質問機能なしプラン 90,000円(税込99,000円) ♦短期集中合格講座 (2023年当時、現開講情報なし) 63,000円(税込69,300円) |

| おすすめ度 | ♦1年合格講座 ✅初学者 11~2月 3~5月 以降 ✅再受験生 11月~1月 2月~ ♦中上級・上級合格講座 ✅初学者 全期間 ✅再受験生 11月~1月 2月~ ♦速習合格講座 11~3月 未販売または未配信 4~5月 以降 ♦短期集中合格講座 11~5月 未販売 または未配信 6月以降 |

| 特徴 | ✅人気講師の劇場型ステップアップ講義 ✅16年分の過去問 ✅WEBで肢別 |

| 講座内容 | 科目入門講義+基礎力完成講義+過去問攻略講義+記述攻略講義+直前総仕上げ講義 |

| 講義時間 | 一年合格講座・中上級合格講座共に約230時間 |

ポイント

- 「固い法律は柔らかく」をスローガンに人気講師の森Tによる、森T劇場と呼ばれる寸劇を交えた飽きない講義

- 3段階講義。

入門➡基礎➡仕上げ (一年)

基礎再構築➡インプット➡答練 (中上級) - 確認テストがメールで来る。

- 過去問は過去17年分から厳選、5肢の実戦形式。

- 17年分法令肢別2400肢をWEB演習

- オリジナルフルカラーテキスト

価格・講師・演習量・講義量どれもかなり良い。

初開講のため実績がない点以外、弱点らしい弱点が見つからない。

特筆すべきはWEBで肢別過去問演習、法令択一クエスト。

そこらの有料アプリよりできが良い。

公式サイト無料会員登録で、5年分ではあるが利用可能(受講生は17年分利用可能)。

受講予定なくても利用すべし。

資格スクエア行政書士講座に関してより詳しくは

>>【ダークホース】資格スクエア行政書士講座の評判・口コミをぶった切る【後発の強み】

フォーサイト

要点集約型の代表。

抜群の人気を誇り、実績も高い。

半年程度の短期で結果を出すなら最有力候補。

| 項目 | 内容 |

| 価格 | バリューセット1 ➡54.800円 バリューセット2 ➡76.800円 バリューセット3 ➡94.800円 |

| 実績 | ✅合格率 2022年54.1% (注、前年以前と集計法が異なる) 2021年38% (200名) 2020年41.3% 2019年42.6% 2018年37.3% 2017年42.8% |

| おすすめ度 | ✅初学者 11月~2月 3月~5月 6月以降 ✅再受験生 全期間 |

| 特徴 | 教育訓練給付金制度対象講座➡利用で20%帰ってくる(手続き、条件あり) バリューパック3のみ不合格返金制度適応(専用試験で上位23%以内等諸条件あり) 要点集約型なら最もおすすめ。 頻出分野に絞った効率的学習で、講義、テキスト共に短期で駆け抜けるための要素が詰め込まれている。 コスパ・品質どれをとってもレベルが高い。 |

| 講座内容 | バリューパック1 ➡基礎講座+過去問講座 バリューパック2 ➡パック1+直前期対策講座 バリューパック3 ➡パック2+答練講座+過去問一問一答講座 |

| 講義時間 | 60時間~90時間程度(2023年度未発表、過去値で推定) |

4ヵ月程度の超短期でも選択肢には十分入るが、専用のカリキュラムにはやや劣る。

良くも悪くも合格点ぎりぎりに滑り込むためのカリキュラム、再受験生には不向き。

講座全体の品質は高く、サンプル講義も見やすく伝わりやすい。

なぜか2022年から合格率集計方法が変わっている。

受講生がとても多い(年推定5.000人)講座で50%オーバーはありえない。

ただ、講座全体を見ても実数値が低いとは思わない。

2021年以前の30~40%が妥当。

合格率を公表する講座はごく少数で、受験生が知りたい数字であるため以前のように根拠まで出してくれると安心できる。

伊藤塾

法律系資格といえば伊藤塾というくらい抜群の知名度と実績を誇る予備校。

司法試験は有名。ロー生たちが授業を放置して伊藤塾で講義を受けているのはあまりに有名な話。

では行政書士はどうなのかというと、かなり力を入れている。

専門予備校はその分野が生命線なのでやはり強い。

| 項目 | 内容 |

| 価格 | 初学者向け スタンダードコース 218.000円 志水晋介の行政書士講座 248.000円 学習経験者向け アドバンスコース 238.000円 (12月1日~1月31日まで25% 2月1日~2月28日まで20% off) 志水晋介の行政書士講座 学習経験者コース 238.000円 (同上) |

| 実績 | 合格体験記記載数 2022年199名 2021年128名 (手動集計のためずれている可能性があります。) 体験記記載は合否集計より減るのでかなりの数の合格者がいると思われる。 |

| おすすめ度 | ✅初学者 ♦スタンダードコース 11月~2月 ➡ 3~5月 ➡ 6月以降 ➡ ♦志水初学者コース ♧合格だけが目標 11月~2月➡ 3~5月➡ 6月以降➡ ♧合格後も見据えたサポート重視なら 11~2月➡ 3~5月➡ 6月以降➡ ✅学習経験者 ♦アドバンスドコース 11月~2月 ➡ 3~5月 ➡ 6月以降 ➡ ♦志水経験者コース ♧合格だけが目標 11月~2月➡ 3~5月➡ 6月以降➡ ♧合格後も見据えたサポート重視なら 11~2月➡ 3~5月➡ 6月以降➡ |

| 特徴 | 確かなカリキュラムと隙のない教材で隙のない講座構成。 サポート体制がどこよりも強力。 一部の特殊なコースを除いて5月までに基礎講義が終わる。早めのスタートが求められる。 |

| 講義時間 | 全コース200時間前後 |

伊藤塾のおすすめポイントは特殊で「合格後を見据えたサポート」がほかにはない強力な武器。

さらに、さすがに「塾」というだけあって双方向でのやり取り重視。

サポートは重視しないのが私の講座選びの基準(後で詳しく)ですが、伊藤塾のサポートは別格。

教材や講義のレベルは言うまでもなく高い。

サポートが強力なためお値段的にどうしても。。。。という点でおすすめ度がやや落ちる。

定期的なスクーリングもあるが、地方だと無縁。

はじめて伊藤塾の講座を利用する人は入塾料として別に10,000円かかる。

コースが多すぎるので、ベーシックなコースと特徴的なコースを抜粋し紹介。

志水晋介の行政書士講座 初学者コース・学習経験者コース

伊藤塾の強力なサポート体制、この特徴を押し出したのがこちらのコース。

初学者向けと学習経験者でそれぞれ別コース。

他にはない、合格後まで見据えた構成という強力な武器がある講座。

他の受験生と高めあえるのは非常に良い。

他社にはない魅力なので、重視するのであれば即決レベル(通学なら別)。

- スクーリングは渋谷のみ。

- オンライン勉強会に日程が合わないと価値が大幅に減少。土日祝が仕事だと厳しいかも。日程が気になる人は事前に必ず相談しておくこと。

これらの点から人を選ぶが刺さる人には強い。

学習量が予備校サイズのため遅くとも2月末までに始めないとが学習完遂が難しい。

スタンダード・アドバンスドコース

ベーシックな予備校型カリキュラム。

初学者向けがスタンダード

学習経験者向けがアドバンスド。

オンライン勉強会はないものの、学習継続サポートやカウンセリング、パーソナルトレーナー制度など豊富なサポートは健在。

スクーリングも東京・大阪(全5回予定)の2会場で幅が少し広がる。

自分のペースで進められるのが大きな違い。

学習量が予備校サイズのため遅くとも2月末までに始めないとが学習完遂が難しい。

その他のコース

再受験生でよさそうだけどちょっと違うな、と感じたのであれば、ほかのコースもいくつかある。

- 上級コース

- ブラッシュアップコース

- 演習徹底コース

また現時点では未販売であるが、例年夏季集中講座や短期コースも開講されている。

スタディング

特殊・補助型。

スマホ完結型の講座としては最もおすすめできるのがスタディング。

内容的には要点集約型と言っても差し支えない。

WEB完結であるため机に向かう時間がなかなか取れない方におすすめ。

合格体験記記載数はかなり多く実績面の不安はない。

| 項目 | 内容 |

| 価格 | 合格コースミニマム ➡34.960円 合格コーススタンダード ➡44.000円 合格コースコンプリート ➡59.4000円 (冊子テキストが必要な場合+13.200円) |

| 実績 | 合格体験記 2022年160名 2021年90名 |

| おすすめ度 | ✅初学者 かつ 移動中や隙間時間でWEB完結の学習がメインになるのであれば、 ✅要点集約型的な使用法であれば、 初学者 ➡ 再受験生➡ |

| 特徴 | ミニマムはおすすめできない。 使い方次第で評価が変わる特殊タイプ。 WEB完結の特殊型としてはバランスが良く、十分な内容。 担当の竹原講師はクレアールでも行政書士講座を担当。 |

| 講座内容 | ミニマム ➡短期合格セミナー+基本講座 スタンダード➡ミニマム+スマート問題集+過去問解法講座+セレクト過去問集 +13年分テーマ別過去問+記述式解法講座+記述式対策問題集 コンプリート➡スタンダード+合格のための論点200+合格答練+合格模試 |

| 講義時間 | ミニマム ➡44時間 スタンダード➡76時間 コンプリート➡89.5時間 |

要点集約型としての使用も悪くはないが、冊子のテキストが別売りで13.200円。

この点を考えると、フォーサイト やユーキャンの行政書士講座 と価格的に大差なくなる。

よって、要点型としての利用はおすすめ度が落ちるものの、電車での移動中や隙間時間の学習面を主体とした使用法では群を抜いておすすめ。

- 要点集約型並みのインプット量

- 過去13年分と十分な演習量

ただ、車での移動がメインの場合、隙間学習は耳しか使えないので、同じスマホ完結講座の中であれば講義力に強みがある、アガルートキックオフが候補に上がる。

再受験生で予備校は金銭的にきつく、要点型を考えているのであれば、前年のテキスト・問題集冊子を併用することでスタディングを選ぶ価値は十分にある。

サンプルとして共有できるもは古いものになります。

講師は同じですので雰囲気はつかめるかと。

通勤講座といっていますが数年前に名称変更してスタディングへ。

インプットのみのミニマムコースではスタディングの強みが発揮できないためおすすめできない。

※質問が有料なので注意、1回2.000円~10回13.000円。

ユーキャン

要点集約型。

通信教育のパイオニアのユーキャン。

令和2年度の合格者数は167名と多い。

少し前までは、昔ながらの通信教育であったが、大幅リニューアルでおすすめできる内容に。

漫画から入るのが特徴で、その後講義、テキストと進めていく。

スタートダッシュをかけるにはとても向いている。

反面、後半情報量に悩むことになる可能性は要点型あるある。

| 項目 | 内容 |

| 価格 | 行政書士講座 ➡63.000円 教育訓練給付金制度対象講座 |

| 実績 | 合格者数 2021年233名 2020年167名 2019年215名 2018年272名 2017年323名 2016年282名 2015年370名 2014年265名 2013年393名 2012年398名 2011年223名 |

| おすすめ度 | ✅初学者 5月以降 ✅再受験生 全期間 |

| 特徴 | 教育訓練給付金使用で実質5万ちょいと価格面が強み。 大幅リニューアルでかなりコンパクトに絞った内容。 |

| 講義時間 | 約40時間 |

受講者の85%が法律学習未経験であり、初学者向け講座であることを強調。

確かに、入りやすい講座。

逆に言えば、再受験生向けの講座ではないともいえる。

半年程度の短期間での学習に向いている内容。

同様に半年程度の学習向きのフォーサイトと比較検討することになる。

総合力ではフォーサイトに軍配があがるが、知名度と価格面でユーキャンが勝る。

サンプルが見つけられず、PR用の公開講座です。

講義はいいですよね。

もう少し講義にボリュームがあるとよりおすすめできるようになるのですけどね。

クレアール

予備校型。おすすめ度

初学者向け:カレッジスタンダードコース 125.000円

学習経験者向け:中級コース 159.000円

- インプット講義のボリュームが強み

- 時期によっては安い。

- テキスト・過去問集は市販書とあまり変わらない。

- 講師が好きならあり。

- そこそこの合格実績(2022年94名 2021年105名)

- 教育訓練給付金制度指定講座

簿記やFPでは人気講座。

中身も老舗であり、悪く言うと古臭い印象。

実績が多いとまでは言えない。

クレアールの強みは保険。

+3万円で次年度も受講できる。

また、資料請求でスタディングでも講師を務める竹原講師の著書「非常識合格法」がもらえる。

内容的に魔法のような、非常識な内容ではない。

どちらかというと今や常識。

ただ、情報収集が苦手な方や、この資格への向き合い方を体系的に学ぶには適切。

読んでおいて損はない。

あくまで個人の感想だが、特別に他の予備校型に勝る部分を見出すことはできなかった。

老舗が良くて、講師が合うのであれば時期次第で十分に選択肢に入る価格になる。

特別に良い点はなかったが、特に悪い点もなく、実績相応のしっかりとしたカリキュラムである。

特に保険がきくことに安心感を覚えるのであれば選択肢に入る可能性はある。

ただ、個人的に杉田講師の淡々と語る講義が苦手なので、おすすめ度は高くない。

あくまで個人の感想です。

LEC

業界最大手の資格予備校、売上げは飛びぬけて高い。

では、行政書士講座も素晴らしいのかといえば、近年少し元気がない印象。

とはいえ、LEC行政書士といえば横溝講師。

人気・実績ともに業界のレジェンド。

それゆえにお値段が……。

| 項目 | 内容 |

| 価格 | 横溝プレミアム合格塾 ➡297.000円 横溝プレミアム合格塾Plus➡341.000円 パーフェクトコース ➡235.000円(教育訓練給付金) パーフェクトコースSP➡255.000円 180点アルテメットコース ➡183.000円 |

| 実績 | 合格率 2022年48.8% 2021年53.8% 2020年45.7% S式 2022年31% 2021年35% 集計方法が特殊なため参考値 |

| おすすめ度 | ✅初学者 ✅再受験生 |

横溝塾とパーフェクトコースは予備校型

180点アルテメットコースは要点集約型

S式は補助型とバリエーションがおおい。

合格率は自社模試の結果で3回中1回でも180点を超えた割合であり、本試験での結果ではない。

内容も言うまでもなく良い、、、、、ただ高い。

どうしても横溝講師の講義を受けたい人。

業界最大手のブランド力に惹かれる人にはよい。

S式

特殊・補助系。

| 項目 | 内容 |

| 価格 | S式合格講座 ➡45.000円 +記述セット➡59.800円 +記述・模試セット➡74.800円 別売 テキスト13.000円 |

| 実績 | 合格率 S式 2022年31% 2021年35% |

| おすすめ度 |

スマホ完結型に限定すると

- 総合力はスタディング

- テキストはS式

- 講義はアガルート

それぞれに強みがあり迷うところ、価格もほぼ横並び。

ただし、S式は記述対策がオプション。

記述込みで価格が要点集約型と同水準に。

「だったら、フォーサイトやユーキャンでよくない?」となるのでおすすめ度は下がる。

老舗クオリティーでとにかく安くという人にはおすすめ。

テキスト冊子は別売り、13.000円の価値があるかと言われたら微妙。

公式サイトの記載で

民法・行政法試験問題の3分の2が解ける!

出典:https://www.lec-jp.com/gyousei/kouza/smapho_stype.html

とのこと、主力科目で60%はきついです。

民法はまだわかるにしても、行政法が全然足りない。

だったら市販書でもよくない?という話。

WEB完結ではあるがサブテキストとしての利用はあり。

TAC

LECと並び誰もが知っている老舗の資格予備校。

| 項目 | 内容 |

| 価格 | プレミアム本科生 ➡242.000円 (教育訓練給付金対象) プレミアム本科生プラス➡264.000円(教育訓練給付金対象) 入会金別途10.000円 |

| 実績 | 合格者数 2022年112名 2021年118名 2020年146名 2019年149名 2018年169名 2017年232名 2016年125名 2015年169名 2014年149名 2013年193名 2012年197名 |

| おすすめ度 |

早割と教育訓練給付金の合わせ技で価格的には落ち着いた額になる。

ただ、あくまで教育訓練給付金は手続きをして、帰ってくるという仕組み。割引ではない。

LECよりは安いが、代わりに看板講師がだれかわからない神田講師?

教育訓練給付金前提にはなるが、予備校型として比較的安価に老舗で受講したい方にはよい。

資格の大原

予備校型、

WEBCMの「通信だとさぼっちゃいそー」が印象的。

2021年の合格者数は45名と過去10年で最少。

これは、通学需要の減少だと思われる。

リニューアル後で見やすくなった印象。

注意点がいくつか

※教育訓練給付金制度指定講座は合格コースDVDか通学。ややこしので事前に要確認

※講義動画のダウンロードは可能だが、視聴期間が2週間。

次年度も使いたいと考えるのであれば、DVDにしておく必要がある。

※入会金6.000円が別途必要。

※合格者数が公式から消えた。公式以外にも一部のランキングサイトからも消えた。

良くある話ですが・・・・・。

合格者数消せとか言われるといやなのでリンク張りません(他にもリンクがない講座は、、、、お察しください)。

藤井行政書士予備校

予備校よりの特殊型

最低でも10か月の継続課金が必要。

網羅性は高いがメリハリはあまりない。

問題解説は主にランク付け。

数年前ならともかく、競争激化で質の向上が進む今においては、悪くはないが良くもない。

以下の2点が、かなり気にはなるが安さだけを求めるのであれば悪くはない。

①講義公開が遅れがち。

②合格者報告に複数年受験生が多く・総数が少ない。

サブスク型で複数年が目立つ‥‥‥‥。

オンスク.JP

特殊・補助型。

おすすめ度は時期、人を選ばず★1

安さだけはぶっちぎりの月額制の講座。

月1.000円もしない。

良くも悪くもお値段相応。

独学の補助であればそれなりに使える。

使うなら初動の1ヵ月でざっくりと範囲を抑えて過去問に突入するのが良い。

オンスクの強みは月額制で他資格講座まで見れるところ、行政書士って何を勉強するのだろう?という人は使ってみるものあり、また他資格と迷っているのであれば両方触れられるのが強み。

なんせテキストや問題集を買うより安い。

繰り返しますが、補助教材としてないよりはまし。

その点でいえば、「お値段以上」の価値はあるかと。

リーダーズ総合研究所

予備校系、おすすめ度は

公開講義を受けた印象ではアカデミックで難しい講義。

行政書士でそこまで詳しく判例を知る必要があるのか?と疑問を持ったのが思い出。

| 項目 | 内容 |

| 価格 | ✅初学者 スタンダード講座本科生 ➡234.500円(教育訓練給付金制度) プレミアム合格スタンダード講座➡305.200円 ✅再受験生 基本書フレームワーク講座本科生➡239.400円(教育訓練給付金制度) 上級ファンダメンタル講座本科生➡159.500円(WEBは教育訓練給付金) |

| おすすめ度 |

山田講師も竹内講師もレベルが高く、わかりやすいのは確か。

実績がよくわからない。

割引と教育訓練との合わせ技で横並びの価格な点はTACと同じ。

講義内容がかなりアカデミックで行政書士試験にはオーバースペック感が否めない。

学術感が好きな方には良いが、初心者向けとはいいがたい。

東京法経学院

予備校型と要点集約型の中間。

| 項目 | 内容 |

| 価格 | ✅初学者 新・最短合格講座➡94.100円 ✅再受験生 受験対策講座 フルパック➡102.850円 答練マスター➡76.450円 答練+記述特訓➡85.250円 答練+科目別強化➡94.050円 |

| おすすめ度 | |

| 講義時間 | 新・最短合格講座 ➡88時間 |

印象を一言で言えば、(返金制度を使う前提なら)気になる点はたくさんあるが、悪くはなさそう。

ただし、合格者返金制度を使えるのは、初学者向けの新・最短合格講座。

受験対策パックでは使えないので要注意

合格者全額返金制度が強力なポイント

- 受かれば無料、テキスト・問題集・六法代までも入っているのである意味独学より安くできる可能性がある。

- 返金条件がアガルートより甘い、動画出演はしたくないけど全額返金を受けたい人には良い。

- 時期によってはかなり安いので不合格時のリスクも少ない。

(受ければ)金銭面で非常によい。

試験範囲を網羅的に学習できてこの価格(割引時)は安い。

通常価格ならそれなりのお値段。

肝心の中身はそれなり、一昔前の通信教育。

飛びぬけて良い点は見つけられない。

反対に飛びぬけて悪い点も見つけられれない。

ただ、土地家屋調査士の合格率は異常。

気になる点

- 土地家屋調査士・司法書士では表記は違うが合格率を書いているのに、行政書士講座には未記入。

- 返金条件が合格体験記の記載であるにもかかわらず、年度によってはない。

記載がある年でも数名。 - 網羅的学習ができると表記しているが、それにしては講義時間が少ない。

- 教材学習タイプは論外。

- 業界NO1講師と記載があるが、、、、、サンプル複数見ても理由がわからない。

- ダウンロードタイプはPCで落として、自分でファイル動かしてスマホにいる必要がある。等利便性が高いとは言えない。

感じ方は人それぞれなので、合う人には合うのではないかと思います。

ただ、時期によってはかなり安価なのでこれらを差し引いても一考の価値はある。

キャリカレ

(恐らく)要点集約型、おすすめ度

安い以外よくわからない講座。

価格は39.400円と格安。

知識ゼロからでもたった4ヶ月で合格を目指せるカリキュラム。

一ヶ月で一科目習得していくらしい、それができれば苦労はしない。

「もしもの時には全額返金」との表記もあるが詳しいことはわからず、不合格とは書いていない。

「もしも」って何?

レビューを読んでみても、特別おすすめできるポイントは見つからない。

たのまな

予備校系、おすすめ度

有名なヒューマンアカデミーの通信講座ブランド「たのまな」。

お値段221.500円と高め。

よく見ると、「クレアールと連携した講座です」の注意書き。

内容が同じであれば、クレアールでよい。

クレアールから直接受講したほうがかなり安い。

講座情報が少ない上に、受講者の声もなければ、合格者体験記もない。

中身の判断不能なので、おすすめはできない。

大栄

(おそらく)予備校型 おすすめ度

行政書士ForYou合格コース2023年向(入門パック)262,240円

詳しい情報が一切なく、価格は高い。

合格体験記が年度不明で3名のみ(通学)。

申し訳ないですが、おすすめできる理由がありません。

簿記や公務員に力を入れているこはよくわかりました。

その他

LA、四谷学院など複数の企業で行政書士講座の販売が停止されています。

結果が出なければ淘汰される厳しい世界。

逆に言えば、長い期間運営できている講座はそれなりの結果を出しているともいえます。

講座の選び方

講座のおすすめ度は以下を考慮しています。

- 目標・目的

- 実績

- 価格

- クオリティー

- 積極的情報発信

- 教育訓練給付金の適応は軽視している。適応後の総額で判断すればよい。

- サポート制度(特に質問)にも重きを置いていない。

- 主観・直感が最重要、客観性という名の都合の良い言葉はいらない。

特にサポート面(特に質問)や教育訓練制度などは重視した評価が多いと思いますが、私はこれらを重視していません。

目標・目的:講座には大きく分けて3つの方針がある

安いものは3万円程度で、高価なものは30万円を超える講座もあります。

講義時間も40~400時間と幅が大きく。

なぜ差がつくのか?何が違うのか?疑問に感じたことはないでしょうか?

各講座には無視できない大きな特徴があります。

同じ試験の対策をするわけだから、内容はそこまで大きく変わらないのではないか?と思うかもしれません。

何が違うかといえば、本質的には着地点が違ってきます。

行政書士講座の3つの区分

✅予備校型 ➡合格者平均点(200点付近)が目標

✅要点集約型 ➡合格点(180点)ぎりぎりが目標

✅特殊・補助型➡独学の補助教材的、特殊な場面で真価を発揮する。

それぞれの中間に位置する講座も存在する。

また、同じ企業でもコースによって予備校型であったり、要点型であったりすることもある。

型の違いはなぜ生まれるか

型の違いは、着地点。

過去問レベルと過去問+αまで狙いに行くかどうかで生じます。

✅予備校型 ➡過去問レベル+α

✅要点集約型➡過去問レベルまで

✅特殊・補助➡インプットのみなど特殊なカリキュラム。または独学の補助教材、隙間時間を勉強時間に変えるための道具。

そうなると、行政書士は過去問だけで受かるのか?という話になってきます。

過去問だけで受かるなら+αは必要ありません。

反対に過去問だけで受からないなら、過去問レベルまでの講座に価値は大きく下がります。

どの講座にも合格者は一定数います。

独学でも合格は可能です。

では何が違うのか?

行政書士は過去問だけで合格できるのか?

ざっくり言えば、過去問を十二分にやりこんでも、わかる問題は全体の40%程度。

残り60%は、未出題論点、現場思考型、国語力や社会経験で取る問題でできています。

これが、毎年毎年試験が終わるたびに、「過去問だけでは受からない」

という悲痛叫びが出る要因。

平均以上の思考力や国語力・読解力・常識力があれば、過去問レベルで合格は可能です(ぶっちゃけ運も絡みます)。

ただし、「過去問だけで合格できる」という話の中には、「過去問に出た判例を理解している」・「過去問で問われた条文の周辺まで理解している」という条件が入っていることを忘れてはいけません。

そして、ここでいう「過去問」は直近10年ではなく、平成18年以降をさしている。

答えを覚えたらよいという話ではありません。

過去問レベルで合否ボーダー付近を競う。

過去問だけで受かるともいえるし、受からないともいえる。

行政書士試験の合格率が低い理由も講座の違いに関係がある。

行政書士試験は300点満点中180点以上(足切り除いて)は全員合格の絶対評価の試験です。

ですが、合格率は多少のブレはあるものの、10%前後。

驚くかもしれませんが、受験生の平均点はだいたいですが、140~160点+記述(60点満点)の範囲。

記述の得点を考慮して、「あと数問取れいれば合格できたー」というラインにかなりの人数がひしめき合っています。

ですが、現実的には合格者は10人に1人。

多くの受験生がボーダー手前であるにもかかわらず、10人に1人しか合格できないように非常に巧妙に作られており、合格者数の調整も可能になっているのがこの試験。

体感ですが、初めて法律を勉強して160点を取るまでの労力と、160点付近から合格点である180点を超えるまでに要する労力は同程度かそれ以上だとみています。

行政書士の合格率が(絶対評価であるにも関わらず)低く安定している理由の一つが「受かりそうで受からない」という謎の壁を超えるまでの労力が半端ではない点。

その他の理由は、行政書士の合格率が低い理由を徹底解説【一部閲覧注意】をご覧ください。

講座の方針はこの壁を超えための学習量の違いにあります。

受講料が大きく変わる3つの理由

講座の方針の違いは、価格にも表れていると考えています。

価格差が出る理由は大きく3つ

- 講義時間が大きく違う

- テキストの作りこみ

- 必要経費の違いも大きい

講義時間が大きく違う

講義時間が長いと価格に反映されるのはわかるが、では何がどう違うのか気になる人が多いと思うので簡単に解説しておきます。

価格差である程度は知識の幅が違う。

だが、知識の幅の差はそこまで大きくはない。

どちらかというと、時間に大きな差が出るのは説明の深さであると言える(当然例外はある)。

同じ一つのことを伝える場面を想像してほしい。

- 説明

- わかりやすい説明

- わかりやすく丁寧な説明

順番に話す量が増える。

文字にすれば文章量が増える。

これが講義時間の差と同じ。

ただし、説明量が多いことは、はじめは丁寧でありがたいが、わかってくるとくどく感じる。

などの二面性も当然あります。

ただ、思考力を鍛える点では土台からの理解が必要になってくることは言うまでもありません。

相当程度掘り下げる必要があります。

ただ、法学はどこまででも掘り下げられる沼です(例えば憲法前文だけで論文がいくつもあるらしい)。

どこをどの程度まで掘り下げるのか、それをどのように伝えるのか、が講師の腕の見せ所。

わかりやすく丁寧に進めていけば、時間は増える。

テキストの作りが違う

テキストには面白い傾向があり、価格が上がるほど文章量は増え、ページ数も多い。

反対に価格や下がるほどレジュメのようなテキストが増えてきます。

理由は講義時間とほぼ同じです。

謎の壁を超えるためには知識量も大切ですが、現場での思考力も必要になってきます。

ある程度のしっかりとした理解をするためには、文章のみならず、図や表も多くなり否が応でも分厚くなってきます。

予備校によっては精度を上げるために、専用のスタッフを雇っていたり、講師陣が打ち合わせと取捨選択を繰り返して作っているところもあります。

当然、相当程度価格に反映されます。

市販書とは別物です。

必要経費の違いも当然価格差に

通学がある予備校型には教室や、講師の数も一定数必要でそれなりの金額でないと立ち行かないことは容易に想像つきます。

要点集約型講座はほとんどすべてが通信のみで、不動産や人件費が通学予備校と比べて少ない。

特殊・補助型に至っては、テキストや問題集もオンラインのみであり、印刷代や発送作業も必要ないため価格を抑えることが可能。

もちろんこのような経費の違いも価格に反映されています。

それぞれの型にメリット・デメリットがある

講座はそれぞれの型によって良い点・悪い点があります。

✅予備校型 ➡〇バランスの良い学習が可能。

➡×半年以上の学習期間がないと使いきれない。

✅要点集約型 ➡〇半年未満の短期学習ではかなり効果的。

➡×本番での思考力その他の能力に左右されるため、何年もぎりぎり不合格の沼にはまる可能性がある。

✅特殊・補助型➡〇隙間時間の有効活用に向いており、勉強時間を捻出できる。

➡×内容はお値段相応。単体では厳しい。

どれも一長一短ありますが、最低限どれを選んでも独学よりも段違いで効率が良い。

あたりまえだけど実績は大切

合格か不合格かしかない残酷な世界です。

受かってなんぼの世界です。

業界的には実績を公表するのが例外です。

それでも受講を検討している人には知りたい数字です。

「出したくない」・「ブレ幅が大きいので誤解を与えたくない」という考えも理解はできますが、それって企業側の都合で、受験生側に寄り添ってるとは言えないと考えています。

よって、合格率・合格者または類似の実績が見て取れる指標を明示している側を信頼するのは当然です。

実績面に関してはこちらでより詳しくわかります。

品質が同一レベルであれば安いほうがおすすめできる

価格差は先程お話ししました。

純粋に価格の低さだけを求めるのであれば圧倒的にオンスクが安いです。

もちろん合格者もいるでしょう。

では行政書士講座はオンスクを使っていれば良いのでしょうか?

当然、NOです。

もちろん、オンスクが最適解な人もいます。

単純に、安ければよい、ではない。

ですが、同じ品質であればより安いほうが良いのも事実です。

では、行政書士講座の品質ってなに?という話になります。

講座の品質ってなに?

では品質はどうやって判断するのか?

品質は講義で判断するのが無難ではないかと考えます。

テキスト・問題集は独学でも使用します。

問題集は多くは過去問です。

品質もくそもありません。

解説の丁寧さや紙質、レイアウトという話もありますが、決め手になるとまではいえません。

解説が丁寧であればよいわけでもありません(詳しく話すときりがないので割愛します)。

ではテキストはというと、判断不能です。

図表、余白が多く薄いテキストは初期は見やすく、良い印象を受けます。

ですが、後半には知りたいことが載っていない、過去問で問われている内容が未掲載、などは良くある話です。

最初見難く、使いにくく感じても、講義でメリハリがつけられ、知りたいことの多くが掲載されていれば辞書的に使うこともできます。

ですが、慣れるまでは苦労します。

よって、テキストでの判断はとても難しい。

その点、講義のほうが判断が付きやすい。

(学校の)授業では、いかにして飽きさせないか、集中を切らさずに進めるかを重視しています。

学校教育では板書の時に生徒に背を向けずに書くこを求められます。

背中むけると集中が切れてしまうからですね。

立ち位置、姿勢、チョークの持ち方までチェックされます。

フォーサイト福澤講師のサンプルで触れた、あの立ち方がこれです。

だれないための工夫と飽きさせないための技術があるわけです。

行政書士の受験界でも「わかりやすい」は当たり前の時代に入っています。

テキストを抑揚つけて読んでいるだけで済む時代ではありません。

+αの魅力が必要になっています。

長い期間勉強が必要な資格です。

多くの方は仕事で疲れた後に学びます。

いかに引き付けるか、モチベーション維持のための工夫は必須であると考えます。

つまり講義で、わかりやすい以外の魅力がないと品質が良いとは言えない。

ただ、この点あんまり露骨に書くといろいろうるさいご時勢ですので、★の数に含んでいると考えてください。

そして、個人の感想です。

品質と価格のバランスがコスパと考えています。

情報発信の積極性はかなり重要

今やSNSで情報発信が誰でも可能な時代です。

積極的な企業もあれば、いまいちのところもあります。

端的にいえば、積極的なほど行政書士講座に力を入れている。

長くなるので一つだけ理由を上げると、情報発信は営業です。

積極的に営業しない商品が主力?

教育訓練給付金の適応講座か否かは重視していない。

教育訓練給付金に関しては、シンプルです。

(使用予定があるのであれば)適応後の価格で比較すればよい。

適応されているからおすすめできるとか、適応外だからおすすめできないではありません。

ちなみに、教育訓練給付金はその分値引きされるわけではなく、後から帰ってくる仕組み。

質問などのサポート制度も重視していない。安易な質問は足かせになる場合がある。

質問ができること自体はある程度は必要かもしれません。

ただ、安易に質問をすることで実力の伸びを阻害する恐れさえあります。

重視はしていないが、なくてよいとは思ってないません。

質問はあくまで保険程度、できればよいくらいのスタンス。

実際多くの人が質問制度を利用するのか?といえば、そうでもありません。

結局主観と直感でよい、客観性とか都合の良い言葉はいらない。

最後に、これまでたくさん話してきましたが、極論あなたの主観、直感を信じてください。

客観的な評価ってすごく都合が良いのです。

多くの人がおすすめしているから良いものとは限りません。

また、私にとって優れていても、あなたにとって優れているとは限りません。

逆もしかりです。

今は多くのサンプルが見れる時代です。

サンプル数が少ないところは除外して良い。

たくさん見て、考えて、悩んでください。

カタログスペックも確かに大切ですが、それ以上に自分が気に入った講座を選んだほうが失敗が少ない。

主観と直感を信じて後悔のない選択を。