行政書士試験の合格を目指し、本気で勉強を進めていけばぶつかる悩みがあります。

商法・会社法は捨ててしまっても大丈夫??

前提として、捨てない(しっかり勉強する)が理想であることは間違いありません。

ですが、商法・会社法は捨ててしまうという選択肢もありの場面が存在します。

民法・行政法・憲法が中途半端になるくらいなら商法・会社法捨ててでも憲民行に注力する。

もう一度言います。

商法・会社法を捨てることを奨励しているわけではありません。

しっかり勉強するのが理想的です。

特に、学習初期から捨てるという選択肢は全くありません。

ですが、進捗によって、取捨選択をしなければいけない場面にぶつかります。

本試験まで残りの可処分時間が多くあるのであれば、しっかりやるべきです。

ですが、どうしても残りの時間との関係でリスクを背負う必要も考慮すべき場面が出てきます。

商法・会社法を捨ててしまうという選択は、勉強量を減らすことではありません。

より効率的に得点をしていくための戦略として商法・会社法を捨てるのはありではないかと思います。

- 会社法を捨てるとどういうリスクを背負うことになるのか?

- 主要科目が中途半端になるくらいなら、捨てる選択肢も考慮する。

- ○○やるくらいなら会社法を勉強したほうがよい。

商法・会社法を捨てるリスクを知ろう。

何度でも言います。

商法・会社法を捨てることを奨励しません。

まずは、なぜ商法・会社法を捨てることをすすめはしないのか、捨ててしまったらどんなリスクがあるのかをお話しします。

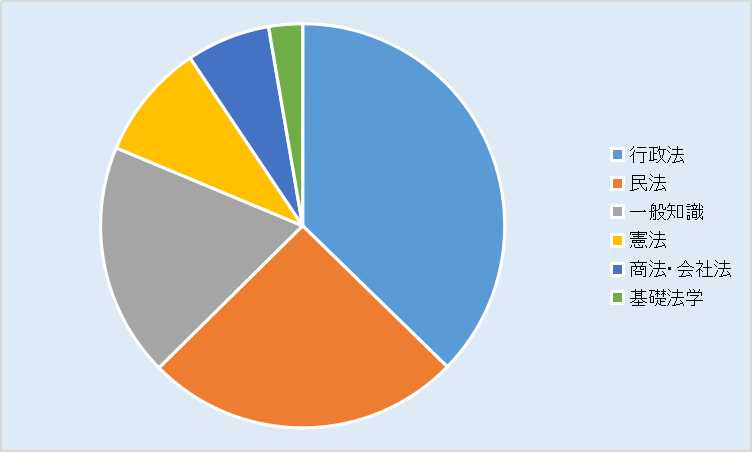

商法・会社法の配点

例年

- 商法が1問

- 会社法が4問

出題されます。

300点満点中20点

全体の6.7%

行政書士試験の合格点は60%の180点。

捨ててしまっても大勢に影響ない程度の配点であると感じることでしょう。

ですが、

商法・会社法より学習効率が悪い科目がある。

行政書士試験には商法・会社法よりはるかに得点効率の悪い科目が含まれています。

基礎法学と一般知識の情報・文章以外の部分が該当します。

一般知識に関して詳しくはこちら

基礎法学に関しても、何が出題されるか不明で、2問中1問取れればラッキーくらいの対策しか取れません。

さらに、記述

また、記述式問題が民法2問、行政法1問出題されます。

配点は一問20点満点で60点と全体の20%を占めています。

この記述が曲者です。

採点が合格者数の調整弁になっているのではないか、と考えたほうが自然です。

記述の採点に関して詳しくはこちらの記事で触れています。

はっきりといえることは、過度な期待をしないこと。

20点程度しか取れないものだと思っておいたほうが良いわけです。

多く見積もっても30点。

記述・一般知識・基礎法学にトラップが仕込まれている

- 基礎法学(8点)・・・・一問取れればラッキー

- 一般知識(56点)・・・・24点までは必須。それ以上は対策取れない。

- 記述(60点)・・・・・ある程度書けたとしても20~30点取れれば上出来くらいに考えておく必要あり。

商法・会社法を除いても、8+32+(30~40)=70~80点は取れない前提で考える必要があるわけです。

さらに、商法・会社法の20を捨ててしまえば、

90~100取れない前提での勝負になります。

つまり、200点中166点をとる勝負。

厳しいですよね。

主要科目が中途半端になるくらいなら商法・会社法を捨てる選択肢も考慮する

商法・会社法を捨ててしまったら、ただでさえ厳しい勝負がさらに厳しくなる。

捨てるリスクの説明をしてきました。

しかし、商法・会社法は条文数も多く、非常にややこしい法律です。

誤解を恐れずに言うと、民法と同じ程度だと思ってもらえばOKです。

正面からまともにぶつかれば、かなり時間が必要になってきます。

そうなると、主要科目を仕上げきれないまま本試験を迎える恐れが強いのです。

商法・会社法で満点をとれたとしても、憲民行が壊滅的だと合格は不可能です。

ですが、憲民行で点数を積めれば、商法・会社法が0点であったとしても勝負になります。

残りの可処分時間・学習の進捗度合いによっては捨ててしまったほうが良い場面もあるのです。

ただ、捨てた場合の心理的負荷は相当高くなります。

特に直前期は不安との戦いになります。

○○やるくらいなら商法・会社法を勉強しよう

得点効率として商法・会社法のコスパは決して良いとは言えません。

ですが、それ以上に勉強量に対する得点効率が悪い科目があります。

- 基礎法学(軽くなぞる程度なら別)

- 政経社

が該当します。

また、いかに憲法・行政法が重要であるといっても、他資格問題に手を出すのは商法・会社法を勉強するより得点効率が悪い。

(民法は近年の動向を見ていると、他資格に手を出しても会社法より効率悪いとは言えません。が、それはまた別でお話しします。)

- 基礎法学をしっかり

- 一般知識の政治・経済・社会

- 憲法・行政法の他資格問題

勉強する・捨てるとしてどこまでか!?

- 網羅的

- 頻出分野

- 頻出分野をさらに絞る

- 全くやらない

理想は網羅的ですが、まず時間が足りません。

おすすめは、2か3です。

商法・会社法の頻出分野

商法は商行為

会社法は設立・株式・機関

が非常によく出題されます。

ですが、株式・機関はそれぞれかなりのボリュームです。

すべてカバーするのは正直きついです。

頻出分野をさらに絞って

アガルートの速習を紹介した記事でもお話ししていますが、さらに絞って、

設立、株主総会、取締役・取締役会。

これらが一問も出題されなかった年は(私の知る限り)ありません。

逆に設立、株主総会、取締役・取締役会から複数問出題されている年は結構あります。

過去10年分上記分野から2問以上出題があった年。

平成23.25.26.29.30.令和元.2年

来年もこの傾向が続くとは言えませんが、憲民行の進捗がはかどらないのであれば、バッサリ絞り込むのはありだと思います。

この程度であれば、そこまで時間がかかるわけではありません。

まとめ

- 商法・会社法を捨ててしまうのは基本おすすめしない。

- 勉強しても得点が見込めない分野がほかにもあるため、捨ててしまうリスクは高い。

- 反面、主要科目(憲民行)が中途半端になるくらいないら、思い切って捨ててしまって、主要科目に注力したほうがよい。

- 基礎法学・政経社・憲行の他資格問題は商法・会社法より学習効率が低い。

- 頻出分野に絞った学習が会社法ではまだ通用する(主要科目では厳しくなっている)。

- 頻出分野に絞った学習であればコスパは悪くない。