行政書士試験に向けて勉強をある程度進めると、必ず出てくる悩みがあります。

記述対策です。

でも、何をどうすればいいのかわからない。

よくわかります。私も悩みました。

記述式なのですが、考え方にもよるのが、特に対策は必要ない。

むしろ、記述に頼ると危険。

対策は特に必要ないのですが、これだけは知っていてほしいことと、記述に頼るのは危険だという理由を説明します。

記述に苦手意識あるともったいない。

捨てる選択肢はありません。

念のため、記述の対策が必要ないのは記述に苦手意識を持っていて「いっそ捨ててしまおう」と考えている方に向けてです。

すべての受験生に「記述対策は不必要」といっているわけではありません。

記述対策は必要ない理由

私は記述式の対策は特にしていませんでした。

お前がやってなかったから必要ないは言いすぎじゃないか?

そう思うのは当然です。

ですが、記述にはコツがあるのです。

それがわかれば、特別な対策を講じずともある程度の点数は狙えます。

問題の内容は択一より簡単

記述問題で聞かれている内容は、択一より細かい知識を聞いてくることはまずない。

もちろん例外はあります。

ですが、過去問見てください。

全く知らない知識を問われている例がごく稀であることがわかります。

必要以上に難しく考えすぎて苦手意識が出ては取れるものも取れません。

実は穴埋め問題!?

全部が全部ではないのですが、穴埋めに近い問題が多いです。

誰を相手に、いつまでに、どのような方法をとればよいのか書きなさい。

みたいな問題が多いわけです。

そのうえ40字制限なので、書き方はある程度限られます。

「○○を相手に、▲▲までに、××する。」となるのが自然です。

そのため○○、▲▲、××以外で結構な文字数使ってしまいます。

事実上穴埋め問題という感じでとらえることができます。

3問中2問は過去問既出論点

3問中2問、年によっては3問とも過去問既出の論点が出題されてきます。

例えば平成30年度の記述ですと、

行政法の申請型義務付けと不作為の違法確認の併合提起は平成20年、26年択一既出。

民法の制限行為能力者と催告の問題も平成18年、書面によらない贈与も平成27年に出てます。

択一で問われたことのある論点からの出題が非常に多い。

平成26年の記述で受験生を驚かせた、地方自治法からの記述出題も過去問既出。

全く何もしなくてもいいの?

過去問で択一として問われていた問題が、穴埋めの形で、再出題されるのが行政書士試験の記述式の特徴です。

意外といけそうな気がしませんか?

私が記述式が苦手な2つの理由

私が本試験で取れた記述の得点はたった28点でした。

はっきり言って苦手です。

苦手な理由が2つありまして、恥ずかしながらお伝えします。

本試験になると漢字が出てこないから

普段は書けるものでも、本試験の緊張感の中漢字が出てこない。

文字を手で書く機会が減っているのも一因です。

文字はPCで打つことが多い、いざ手書きとなると漢字が出てこない。

出てこないと焦ります。

それが余計なミスを生むわけですね。

暗記が嫌いだから

そもそも暗記が大嫌いのため、条文をそのまま書くような問題ができない。

私の受けた年度は不法行為の条文をほぼそのまま書かせるような問題が一問出てました。

わたし、この問題は0点でも文句言えないレベルでひどかったです。

民法724条です。

これ自体は知ってましたがポイントとして覚えていたのは、

不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

この のところだけでした。

なぜかというと、年数暗記するのが大嫌いだから、

そんなもん実際に必要になったらスマホで六法開けばいいんだ、くらいに思ってます。

はい・・・・・・。

これだけは知っておきたい記述式対策

というわけで、私の記述の得点は酷かったわけですがそれでも、半分近くは取れているわけです。

まともに記述の対策をせずに、年数すら覚えてなくて、漢字書けなくてテンパっちゃうような奴がなんだかんだで半分近くとれているのはコツがあるからです。

内容をかみ砕く

問題文を難しく考えすぎないことが大切です。

特に民法は図にすると整理しやすい。

誰が・何を・どうするのか、がわかれば0点にはそうそうなりません。

具体的例で行きましょう。

過去問そのものを掲載することはできません。

手元に過去問集あれば平成30年45問をみてから読んでください。

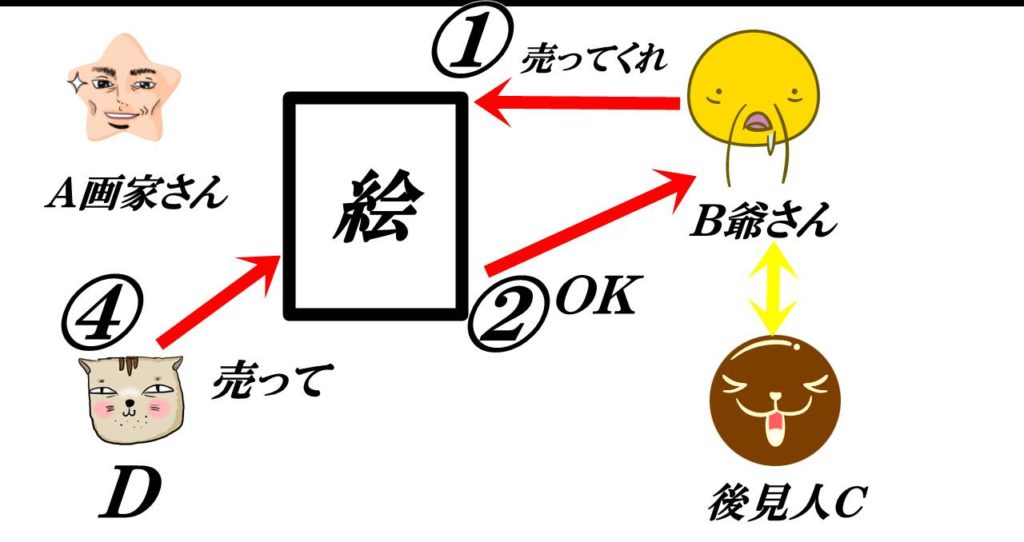

- B爺さんがA画家さんの絵を気に入って買いたいと申し込む

- A画家さんが承諾する

- 契約が締結したときにB爺さんが成年被後見人であることが判明

- その後Dさんも絵を売ってくれといってきた。

A画家さんはD猫(?)さんに売りたくなったわけです。

でも、すでに契約はしている。

D猫さんに売るためにはどうしたらいいのですか?

という問題。

穴埋め式に変換します。

A画家さんは○○さんに▲▲な催告をしてをして××になればよい。

となるわけです。

まず○○が誰かなのですが、これは絶対に間違えてはいけないCさんにするのです。

B爺さんは成年被後見人ですから、制限行為能力者です。

言われたこと必ずできるとは限らないから制限行為能力者なわけです。

B爺さんに催告しても不安定。

だから○○に入るのは後見人のCさん。

次に▲▲の部分は

「ほんまに買うの間違いない?」という確認。

本契約を追認するか取り消すかの催告。

××は承諾では、この契約が成立して絵はBさんのものになりますので、

Cさん「B爺はそんなん買う言うたん?ごめん、拒否させてもらうわ」

という、追認拒絶か取り消しになるわけですね。

ね?難しくないでしょ?

難しいのは

難しいのはここからで、書くべきことはわかるが、これを現場で40字に圧縮するのが難しい。

とはいえ、これだけポイントを押さえていたらそんなにひどい点数にはならないわけですよ。

記述に頼るのは危険

なるほど、記述ってそんなに心配しなくても大丈夫なのですね。

じゃあ、記述で30点取れればよいから択一で150点取れれば合格できますね♪

気持ちはわかりますがこれが危険。

合格者数の調整弁にされているってホント?

記述の得点で合格者数が調整されている可能性が高い。

真偽のほどはセンターしかわかりませんが、なぜか記述が半端な点数で合計で178点で不合格とか、数点足りずに不合格のパターンをとてもよく見ます。

まして、ほぼ模範解答と完全一致でないと点が付かない年もあれば、見当違いでも部分点くれる年もあります。

150+30が一番危ない。

もし、調整が事実なら一番危険なのが「合格点ギリギリを目指す」というやつで、択一150点+記述30点狙っている人が一番のターゲットになることは間違いありません。

満点の解答を半分にすることは不正レベルですが、

50%程度の得点なら多少厳しくして、45%の点数でも納得せざるえない。

150+29で1点足りず不合格のようなケースはやりやすい。

逆もあります、52%という判定をしても不思議なことはない。

現に採点が、甘い年と厳しい年では模範解答のとの差異が思っている以上に大きい。

170+10を狙おう

じゃあどうするのか、記述抜きで180点取れれば一番良いわけです。

だけど、択一で180点取る力のある人が記述0点なんてまずありえない。

なので、160+20か170+10を狙っていくのが妥当です。

そして、結果的に190~200点という合格者平均点をとれるというのが一番理想的で手を広げすぎない最も効率の良い戦略なのです。

まとめ

記述式の特徴は

- 過去問で問われたところが出やすい。

- 択一より細かいことは聞かれない。

- 筆記式穴埋め問題のパターンが多。

- 40字にまとめるのが難しいがポイントを押さえておけばそれなりにとれる。

- 150+30が不合格にしやすい。調整しやすい立ち位置のため危険

- 170+10で結果的に200点付近で合格を勝ち取るのが理想的。

記述で過度な点数を期待するのは危険です。過去問やテキストで択一の勉強をしっかり積み上げることで記述の点数も連動するでしょう。

逆に、苦手意識をもって捨てる必要もないです。もったいない。

特別な対策は必要ないのですが、問題をしっかりかみ砕き、何を聞かれているのか?だけは慣れておいた方がよい。

そのためには、過去問で訓練すればよい。

余裕があれば、40字に圧縮する訓練もしてもいいかもしれませんが、それは択一で180点以上取れる実力がついてからでも遅くない。