2024年1月31日午前9時、令和5年11月に行われた行政書士試験の合格発表がありました。

合格した人も、残念ながら不合格だった人も、何かしらの制約の中努力をしてきたことでしょう。

うれしくて、悔しくて涙を流す方も。

合格・不合格のどちらかしかない残酷な世界です。

結果を喜んでいる方もいれば、ショックを受けている方もいるでしょう。

2023年の試験を共に振り返りましょう。

受験予定の方も行政書士試験とはどんな試験なのか、雰囲気が掴めると思います。

2024年の予測や対策もお話していきます。

話の流れは以下の通りです。

内容

✅結果の分析

➡2023年度行政書士試験は(結果的に)ボーナスタイム。

➡難易度はどうだったのか?

✅合格者へのメッセージ

➡努力と犠牲によって得られた勝利

➡登録にかかわらず、自分で選べる権利を得た。

✅残念な結果になってしまった方へ

➡落ち込む必要はない。

➡原因を分析して。

➡リベンジも撤退も自由。

✅2024年(令和6年)試験はどうなるのか?予測

➡一般知識が基礎知識に変わる。

➡おそらく合格者数は減少。

✅2024年試験に向けての対策はどうすればよいのか?

➡基本的は変わらない。

この記事をきっかけに初めて来た方も多いと思います。

「そもそもお前はだれやねん?」

岡島真はこんな人

タイムリーな内容のため、執筆しながら随時更新となります。内容かけておりますがご了承ください。

試験結果概要

試験結果の概要は以下の通りです。

統計出典:行政書士試験研究センター

最も気になるであろう合格率は?

13.89%、過去5年で最も高い。

| 合格率 | |

|---|---|

| 2023 | 13.9 |

| 2022 | 12.1 |

| 2021 | 11.8 |

| 2020 | 10.7 |

| 2019 | 11.5 |

過去20年で見ても2番目に高い数値。

平成28年以降合格率10%を下回っていない。

合格者数、過去20年で最多

合格者数6.571人と過去20年で最多となった。

過去10年で最も合格率の高い2017年(15.7%)より合格者数は多い。

さらに言えば、過去20年で最多合格者数。

平成以降3番目に合格者数が多い年(最多は平成14年)。

合格者平均点は197点

| 2023 | 197 |

| 2022 | 197 |

| 2021 | 198 |

| 2020 | 195 |

| 2019 | 196 |

| 2018 | 197 |

合格者平均点は197点と昨年と同じ。

どの年も似たような点数になっていることに違和感を感じませんか?

問題の難易度が年により異なり、(制度的には)絶対評価の試験で、平均点が似たような数値に落ち着くことは不自然。

記述で調整しているという話の一つの証でもあります。

また、合格者の方は難易度にかかわらず安定した実力者が多いことも意味します。

難易度はどうだったのか?数十年に一度のボーナスタイム?

合格率、合格者数からだけ見れば、10年に一度かそれ以上のボーナスタイムであったと言える。

令和に入り最も受かりやすい年であったことは間違いない。

だからといって、簡単な試験であったのかといえばそうでもない。

択一はここ数年で難しい部類に入る。

一方で記述が書きやすい問題であった。

択一150点での合格者が目立つことから、意図的に甘い採点になっていた可能性が否定できない。

数値だけ見れば甘い結果に見えるが、記述次第では激渋も可能であったはず、記述依存の試験であったと言える。

結果として、受かりやすい年ではあるが、択一レベルは難易度高めという表現が難しい結果となった。

合格者の方へ

おめでとうございます。

事前に手ごたえがあった方もおられるでしょうが、今年に関してはあきらめていた方のほうが多いのではないでしょうか?

うれしくて涙が出る人も多いですよね。

人生の中で泣くほど喜べることはそう多くない。

心から喜べるのは、それに見合った努力をしたからです。

今後、すぐに登録するのか、他資格に挑むのかそれぞれだと思いますが、今日の感動は忘れられないものであると思います。

ちなみに私は試験当日の夜に合格点を超えたことがわかっていましたので、記述待でモヤモヤした期間を過ごすことはありませんでした。

それでもマークミスや解答のずれ、合格点の引き上げ(冷静に考えてあるわけないのですが)等ないかの不安はあり、合格確定したときはかなりうれしかったのを今でも覚えています。

試験当日の自己採点で190点越がわかったとき、。

努力と犠牲で勝ち取った勝利

法学ガチ勢を除いて、合格をされた中で「楽勝でした」という方はほとんどいないと思います。

中には複数年の苦戦の末に勝ち取った方も多いことでしょう。

本当におめでとうございます。

遊びたい中、休みたい中、人が娯楽で楽しんでいる時に勉強をコツコツと積み重ねてきたことでしょう。

直前期は無理を重ねた人も少なくないと思います。

中には、仕事を辞めて専業受験生になった方もいるかもしれません(やってはいけないことですが)。

多くの「何か」を犠牲にして、多大な努力の上に今日の合格があるのです。

本当におめでとうございます。

登録しなければ意味がないわけではない。選択肢が増えたという事実

まれに、「行政書士試験に合格しても意味がなかった。」という方がいますが、本当にそうでしょうか?

確かに、登録しなければ行政書士と名乗ることはできません。

しかし、合格に有効期限があるわけでもありません。

いつでも登録可能です。

「意味がなかった」という方は、「登録する」という選択をしなかっただけの話です。

そして、登録できる権利を手放しているわけでもありません。

「しない」という選択をできること自体に価値があり、その道があること自体に意味がある。

選択肢が少ないと追いつめられることも珍しくはありません。

適度な数の選択肢は精神的なゆとりと自信になります。

今日の勝利はあなたの人生に(直接感じることは少ないかもしれないが)大きな価値をもたらすことになるはずです。

合格以降、仕事ができるようになった、モテるようになった、日常が楽しくなった。

こんな嘘みたいな話もあったりするのです。

まるで怪しい壺のようですが、これも選択肢が増えゆとりと自信という点からみれば何も不思議なことではありませんよね。

副次的な価値ではありますが、この副産物の影響が思ったより大きい人も、大勢いると思います。

すぐに実感できるわけではないのですけどね。

残念な結果になってしまった方へ

合格・不合格しかない残酷な世界です。

10人に1人程度しか受からない世界です。

2・3回の挑戦など当たり前の世界です。

落ち込む必要はない

今回残念な結果になったとしても、落ち込んだり、自分の能力に疑問を持つ必要はありません。

とはいっても、凹みますよね。

私は負けから学ぶことはとても多いと考えています。

だからこそ、一発合格に価値はないといっています。

本気で挑んだからこそ悔しい。

真剣だったからこそつらい。

いい加減に、適当に記念や冷やかしで受けた人は大した痛みは感じません。

この不合格が痛ければ痛いほど、どこかの未来で必ずあなたの力になるはずです。

原因の分析は必ず

リベンジするにしても、撤退するにしても原因の分析だけは必ずしてください。

今までの挑戦を無駄にしないためにも、きついとは思いますが、なるべく早めにお願いします。

きつい言葉になりますが、「勝ちに運あり、負けに運なし」です。

量か、質か、習熟度か、様々あると思います。

何が原因か?

どうすれば同じ轍を踏まないのか?

いうのはたやすく、なすは難し、難しいことではありますが、ほんのちょっとでも振り返るとからなず得るものはあると考えます。

リベンジするも撤退するも自由

冷たく感じるかもしれませんが、やるのも、やめるのも自由です。

個人的には、1度や2度なら挑んでほしいのが本音です。

2~3回目で合格する方は珍しくもなんともありません。

とはいえ、あの直前期のつらい日々をまた過ごせと言えるかというと・・・・・・。

「やり切った、出し切った」というのであれば撤退はありです。

そうでないのであれば、今年の試験まで300日を切っています。

やり切ってみませんか?

簡単なことでないのはわかっています。

つらい日々が続くのもわかっています。

なので、引くも、進むも自由です。

一方で期限を決めて、すっぱっと損切りできるのも能力です。

固執せずに切り替えて次に向かうことも誰にでもできることではないからです。

得たものは必ずある。ないとは言わせない。

この試験に挑んだ期間を無駄であったと思うことだけはやめていただきたい。

資格そのものは得られませんでしたが、得たものは必ずあるはずです。

今日まで確定しなかったのは記述の採点次第であったからです。

多くの人が、この資格を欲しいと考え、教材を手にします。

そのなかで、申込まで勉強を継続できる人はほんの一握りです。

さらに、1万円を払い申し込んでも5人に1人は受験会場に来ません。

そして、記述次第で合否が決まる人はさらに絞られます。

あえて避けていた表現でいえば、「おしくも」なのです。

働きながら、勉強を継続するのは並大抵のことではありません。

とても、すごいことです。

さらに、今日この日までに多くの壁をすでに乗り越えています。

残るは壁は「合格」の二文字だけです。

努力も継続もでき、一定以上の思考力と理解力がないとここまでたどり着くことすらできません。

これは決して(世間的な)平均的な能力ではできないことです。

あるいは、この勉強を重ねていく中で芽生えた能力です。

もちろん、上には上がいます。

きつく、苦しい勉強期間を過ごしてきたことが結果だけですべて無駄になることはありません。

目には見えないかもしれません。

今は実感ないかもしれませんが、あなたの中で必ず力になっているはずです。

2024年(令和6年)試験はどうなるか?

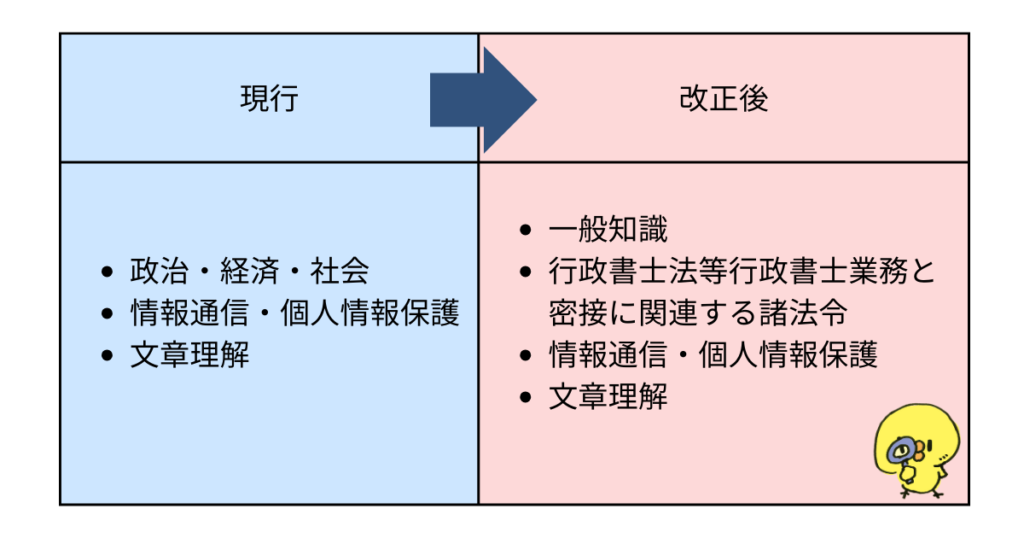

最も大きな変化は一般知識から基礎知識に変更される点。

基礎知識に関しては別の記事で詳しく。

(毎年言っていますが)今年より受かりやすくなることは、ありません。

ないと思って対応したほうが良いからですね。

法令択一は2023年は「やや難」ですが、今後も同水準かそれ以上だと思って対策したほうがよいです。

特に民法に関しては、2023年がボーナス的な難易度でしたが、例年レベルに戻るつもりで対策が必須。

これまでの傾向で見れば、合格者数は減る。合格率は申込者がどの程度減るか次第

これまでの、行政書士試験のデーターから予測できる点がいくつかあります。

あくまで、予測で閑話(むだばなし)です。

申込者が減る可能性が予測できます。

- 新制度への移行

- 前年の受験料値上げ

これら2点の影響で申込者の減少が予測できます。

現に2023年は数年間増加傾向であった申込者数が、反転減少しています。

その上さらに制度変更ですので、減ると考えたほうが自然。

また、今年は多数の合格者を出したため、しばらく合格者数を減らしたい意図が(過去と同様)働くと考えられます。

そのため、合格者数が減ると考えたほうが無難。

反面、申込者の減少が予測できるので、合格率が大幅に下がる(一桁になる)ことは考えにくい。

10~12%程度になるのではないでしょうか?

何かの要因で受験者数が7万人とかになれば、一桁合格率はありえますが、考えにくいです。

2024年(令和6年)試験対策はどうすればよいのか?

基礎知識が入るとはいえ、基本的にやるべきことはそこまで変わりません。

独学合格も可能ですが、基礎知識が加わるので勉強量が増えます。

相応の対価を支払ったほうが確率は格段に高くなります。

- やるべきこととは何か?

- 目標は合格者平均点

- おすすめ講座とNG選択

やるべきこととは何か?

やるべきこととは何かといえば、「多くの人が取っている問題を取りこぼさない」です。

問答無用で高得点を取れればよいのですが、5人に1人しかわからない問題と、2人に1人わかる問題を取るための努力はどちらが効率的ですか?

詳しくはこちらをご覧ください。

細かい点は上記記事をご覧ください。

要は、多くの人が取れている問題をしっかりとりましょうという話です。

目標は合格者平均点

リスタートの方が目指すべきは合格者平均点です。

200点を目標に悪くても180点で滑り込むのが理想の形です。

勝つべくして勝ちに行きましょう。

そのために原因や対策がはっきりしている必要があります。

現状を分析してみて、

- 今後の対策がわからない。または学習の質に問題があった。

- 今後の対策はわかる、質にも自信がある。しかし、勉強量の確保が難しい。

- 予備校利用して結果が出なかった。再受講は必要?

①対策がわからない、学習の質に不安がある、問題がある。

これらの方は予備校系講座の受講を強くおすすめします。

ほぼ毎年、「講座を受講してみて自分がいかに理解できていなかったか身に染みた。」という声がとても多いです。

私は、合格後に講座を受講させていただきました。

その感想は「まるで異世界」です。

恥ずかしながら、間違って覚えていたところも一つや二つではありませんでした。

具体的にどこが良いかというと状況(今の進捗や実力)によってかなり変わってきます。

また、NG選択もありうるので後ほどお話しします。

②質には自信がある、対策もわかる。でも、時間が厳しいという方

仕事、家事、育児、介護などの時間的な制約の中で勉強時間を捻出するのは簡単なことではありません。

いかにタイムマネージメントをするかが肝になります。

いかに隙間時間を見つけるかで、勉強時間は爆発的に増えます。

机に向かう時間だけが勉強できる時間ではありません。

効率は落ちますが、耳学を試してみてはいかがでしょうか?

条文の音読や、講義、テキスト音読を録音しておくでもよいでしょう。

洗い物をしながら、お風呂に入りながらなど、少しの時間でも振り分けることができます。

一日単位で見れば小さな小さなプラスですが、積もればかなりの差になってきます。

③予備校系で結果が出なかった。再受講は必要?

再受講は必ずしも必要とは言えません。

リベンジ=経験者クラスではありません。

基礎力に不安があれば、入門クラス

過去問を暗記してしまっていて、何をしてよいかわからない場合は他資格問題を使う講座がよいでしょう。

ただし、独学での他資格問題はリスクが高いのでおすすめしません。

予備校系で結果が出なかったからに向けた内容です。

アガルートを引き合いに出しているのは使用経験があり中身がわかっているから。

金銭的な理由で撤退するのであれば、再利用の方法にも触れています。

断っておきますが、受けれるのであれば2024年目標コースを受けたほうがいい。

あくまで苦肉の策です。

選んではいけない講座

選んではいけない講座は実力に見合ってない講座です。

実名は避けます。

大前提として、どこを選んでも独学よりははるかに効率的。

基礎力に不安があるのに、中上級講座はNG。

基本的に予備校系であれば入門講座で合格に必要な知識量は十分に網羅されています。

再受験=経験者・中上級クラスという選択は危険。

ただし、過去問を半分以上暗記してしまっていて、伸びしろを感じない場合は中上級の選択肢もありです。

要点型

再挑戦の場合、多く方に要点集約型講座は向きません。

独学短期で何が基礎がよくわからないという人でも、可能であれば予備系入門講座のほうが合う確率が高い。

基礎を速攻仕上げて、演習量を増やしたい人であれば、無しではないですが、あまりおすすめはしません。

要点型は「4月以降にこれから勉強を始めます」という人が記述待ちワンチャンに効率よくたどりつくための講座です。

おすすめ講座

再挑戦向けの講座はかなり限られてきます。

基礎力に不安がある人・前年度独学の方むけ

入門では物足りない。過去問はやりこんだ人むけ

各講座について詳しくは以下の記事をご覧ください。

各講座の合格実績をまとめた記事(一昨年前のデーターですが、昨年も大きな変化はありません)